◇너무 불안해, 특정 행동 반복

강박증은 특정 상태나 행동이 충족되지 않으면 심한 불안과 긴장을 느끼는 질병이다. 대표적으로 ▲더러운 것에 오염되는 것이 두려워 자주 씨는 청결 강박 행동 ▲다른 사람이 어떤 행동을 했는지 의심하고 반복적으로 확인하는 확인 강박 행동 ▲마음을 정하지 못하고 행동을 반복하는 반복 강박 행동 ▲물건을 반드시 제자리에 놓고 배열 상태를 정돈하는 정렬 강박 행동 ▲물건을 버리지 못하고 모아두는 저장 강박 행동 등이 있다. 특정 상황이 매우 불안해서 강박적으로 하는 모든 행동이 강박 행동에 속한다. 직장인이 자기 계발을 해야 미래에 안정된 생활을 할 수 있을 거라는 심한 불안과 긴장 때문에 퇴근 후 자기 계발에 집착하는 것도 일종의 강박 행동이다. 국내 직장인 열 명 중 여덟 명은 자기 계발 강박증에 시달리고 있다고 취업포털 잡코리아가 2017년 발표하기도 했다.

강박장애 환자는 강박 사고나 행동이 비합리적인 것을 알아도 쉽게 멈추지 못한다. 증상이 심해지면 일상생활에 지장이 간다.

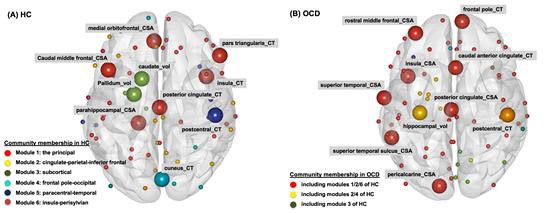

◇강박증 환자, 뇌 구조 발달양상 달라

◇스트레스 줄이려 노력해야

강박 증상은 가벼울 땐, 스트레스 원인을 없애고 명상 등을 하는 것만으로도 쉽게 완화된다. 강박사고가 떠올랐다면 있는 그대로 받아들이면서, 다음에는 언제 강박 사고를 떠올릴 것인지 결정한다. 그 시간이 되면 떠올리기보다 지연시키도록 노력한다. 강박적인 생각을 종이에 써 내려가며 무의미한 생각이라는 것을 스스로 깨닫는 것도 좋다. 15분 정도 걱정하는 시간을 정해 일부러 충분히 걱정하는 시간을 갖는 것도 부정적인 생각을 다스리는 데 도움이 된다. 또한, 햇빛이 부족한 곳에서 살면 강박 증상이 심해진다는 미국 뉴욕주립대 연구팀의 연구 결과가 있으므로 적당량의 햇빛을 보는 것도 중요하다.

일상생활이 불가능할 정도로 심한 강박을 느끼면 병원에 방문해 상담과 치료를 받아야 한다. 주로 약물치료와 행동 치료가 이뤄지는데, 제대로 치료받으면 90%의 환자가 1년 이내에 증상이 나아진다.