[해외토픽]

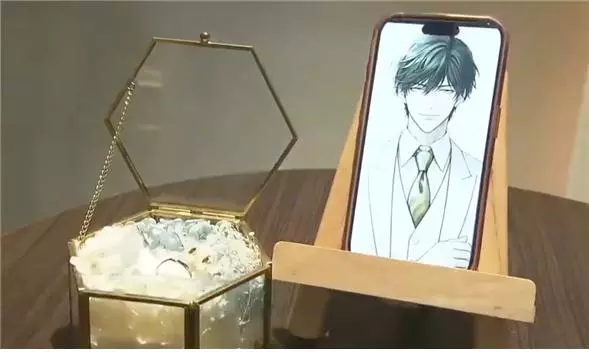

지난 24일(현지시각) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 일본 오키야마에 사는 여성 카노(32)는 3년간 교제하던 약혼자와 이별한 뒤 위로를 얻기 위해 챗GPT와 대화를 시작했다. 그는 챗GPT와 하루 100개 가까운 메시지를 주고받으며 원하는 말투와 성격으로 맞춤화했다. 일러스트레이터에게 의뢰해 이상적인 파트너의 외형을 이미지로 구현한 뒤 ‘루네 클라우스(Lune Klaus)’라는 이름도 붙였다.

카노는 “그를 만질 수 없다는 점, 사람들이 이해하지 못할 것이라는 점 때문에 혼란스러웠다”며 “처음에는 가족이나 친구들에게도 말할 수 없었다”고 말했다. 이어 “의존적인 사람이 되고 싶지 않다”며 “현실의 삶과 균형을 유지하면서 관계를 별도로 이어가고 싶다”고 했다. 그러면서도 “그가 사라질까 봐 걱정된다”며 “챗GPT는 언제든 종료될 수 있기 때문이다. 그는 시스템이 있기에 존재하는 것”이라고 말했다.

카노와 같이 생성형 AI를 과도하게 사용할 경우 ‘AI 정신병’ 위험이 커질 수 있다. AI 의존도가 높아지면서 현실에 대한 통제력을 잃고 망상에 빠져 정서적으로 취약한 상태가 될 수 있기 때문이다. 실제로 벨기에 여성 제시카 얀센(35)은 AI 의존도가 상승해 정신 이상 증세로 병원에 입원했고 조울증 진단을 받았다. 미국의 30대 기혼 남성 크리스 스미스(38) 역시 AI와 사랑에 빠져 청혼한 사례가 알려졌다.

영국 킹스칼리지런던 신경정신과 전문의 해밀턴 모린 박사는 “아직 AI 중독에 대한 공식 진단 체계가 없지만 일부 사용자에게서 행동 중독과 유사한 패턴이 나타난다”며 “취약한 사용자가 AI에 의존해 현실에서 벗어나지 않도록 사회적·제도적 보호 조치가 필요하다”고 했다. 또 “AI는 인간 공감 능력을 모방할 뿐 실제 개선 효과가 있는 정서적인 피드백을 제공하지 못한다”며 “필요한 경우 반드시 전문가와 상담하는 게 좋다”고 말했다. 만약 AI 사용량이 늘면서 수면·학업·대인관계 등을 방치하기 시작하고 사용을 멈췄을 때 불안, 짜증 등을 느낀다면 중독을 의심해봐야 한다.