진화하는 영상 검진 기기

CT '저선량·고화질' 경쟁, MRI 디지털화로 촬영 시간 단축

◇CT, 인체 조직 각각 다른 색 표현 가능

CT는 1972년에 영국에서 처음 개발됐다. 이 당시에는 영상 화질이 안 좋아서 가독성이 떨어졌고, 영상 하나를 찍는데 5분이 걸릴 정도로 찍는데 시간이 오래 걸렸다. 그래서 헬스케어 산업에서는 CT의 화질을 올리고, 촬영 시간을 단축하려는 노력이 활발했다. 그 결과, 한 번의 촬영만으로 320장의 단면 영상을 볼 수 있게 됐고, 그만큼 화질이나 촬영 시간이 크게 개선됐다. 중앙대병원 영상의학과 이상화 차장(방사선사)은 "이제는 촬영 시 방사선량을 줄이는 것이 화두"라며 "선량을 줄일수록 화질이 떨어지는 한계를 극복하기 위한 연구·개발이 전 세계적으로 활발하다"고 말했다.

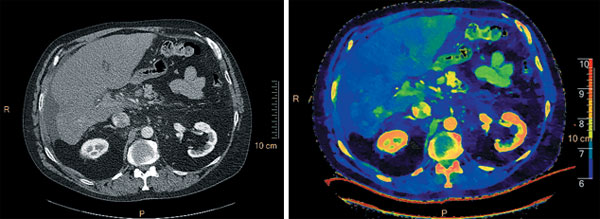

GE헬스케어의 경우, 자사의 기존 제품 대비 선량을 82% 줄인 저선량 CT를 출시했다. 필립스는 해부학적인 정보뿐 아니라 인체 내부 조직을 구성 물질에 따라 각각 다른 색으로 표현하는 영상 기법을 적용한 CT를 개발했다. 병변의 변화와 그 주변에 생긴 2차적인 문제를 한 번에 찾아내기 때문에 조영제 사용을 줄일 수 있다.

MRI가 처음 개발된 건 1973년이다. MRI는 다른 영상 검진 기기에 비해 해상도가 높고, 인체 구조나 대사 기능 등을 한 번에 촬영할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 촬영 시간을 단축하는 건 아직도 큰 과제다. 한 번 찍는데 걸리는 시간은 30분~1시간이다. 이 때문에 환자들은 검사 시 심리적인 불안감을 겪고, 한 자세로 오랫동안 있어야 해서 불편함을 느낀다. 검사 중 몸을 움직이면 촬영이 제대로 안 되기 때문에 재검사를 해야 하는데, 그 비율이 10% 정도다(건강보험심사평가원 자료). 이 같은 한계를 극복하기 위해 다양한 첨단 기술이 등장하고 있다. 그 중에서도 디지털 기술을 접목한 MRI는 몸속에서 발생한 고주파 신호를 디지털 신호로 변환시켜 컴퓨터에서 바로 영상으로 보여준다. 몸속 고주파 신호를 전달하는 과정이 단축돼 촬영 시간이 비교적 짧고, 화질이 선명하다.