[알아야 藥!] 불면증 치료제

뇌신경 작용 않고 호르몬 보충

낮 졸림 증상도 없어

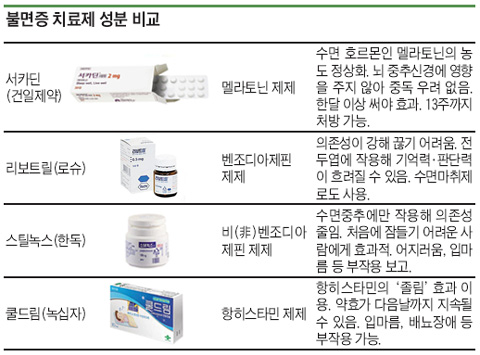

나이가 들면 멜라토닌 분비량 자체가 감소하는데, 50대는 20대의 절반 밖에 안 된다. 나이가 들어 불면증이 생기는 이유다. 아예 잠들기가 쉽지 않거나, 밤에 자주 깨거나, 새벽에 너무 일찍 일어나거나, 잠을 자도 개운치 않는 등 불면증 양상은 다양하다. 불면증으로 병원 치료를 받은 환자 수는 2011년 21만3887명에서 2013년 25만5195명으로 2년새 4만여 명이나 늘었다.(건강보험심사평가원 자료) 55세 이상의 65%가 불면증이라는 조사 결과가 있다. 실제 환자는 이보다 많을 것으로 추정된다. '나이 들면 잠 없어지는 게 당연하다'고 생각해 치료를 받지 않는 사람이 상당수 있고 '수면제를 먹으면 환각 증상 생긴다'고 치료를 꺼리는 경우도 많기 때문이다. 실제로 병원에서 처방해주는 기존의 불면증 치료약은 뇌세포에 작용하기 때문에 일부에서 환각 증상이나 의존성 등이 생기는 부작용이 나타났다.

불면증 치료를 꺼리는 사람들이 많이 쓰는 게 처방전 없이 살 수 있는 쿨드림(녹십자) 같은 '수면유도제'다. 이 약은 종합감기약이나 콧물약의 항히스타민이 주성분으로, 항히스타민의 졸리게 만드는 작용을 이용했다. 다만 항히스타민제이기 때문에 입마름, 배뇨장애, 변비, 안압 증가 같은 항히스타민 자체의 부작용이 생길 수 있고, 예민한 사람은 약효가 다음날 낮까지 계속되는 경우가 있다.

서카딘으로 불면증을 치료하기 위해서는 3~4주 이상 꾸준히 써야 한다. 뇌 기능을 줄여 잠을 자게 하는 기존 약들은 먹으면 바로 효과가 나타나지만 멜라토닌의 주기를 회복하기 위해서는 시간이 필요하기 때문이다. 기존 수면제에서 이 약으로 바꾸려면 기존 약과 서카딘을 함께 쓰면서 점차 기존 약의 양을 줄이는 게 좋다. 이 약은 55세 이상 환자가 쓸 수 있으며 한 번에 13주까지 처방받을 수 있다.