서맥성 부정맥 치료법

심장 박동 느려지는 '서맥성 부정맥'

65세 이후부터 발병률 급증해

인공 심박동기 이식, 부작용 위험

'심장 전도계 조율술', 대안으로 주목

자연스러운 심장 박동 되찾는 치료

단기 개선 넘어 장기적 기능 보존

서맥성 부정맥은 질환 원인인 심장 전기신호 전달 이상을 개선하기 위해 인공 심박동기를 이식해 인위적으로 박동을 조절하는 방식이 표준 치료다. 하지만 시간이 지나면 심장의 리듬이 다시 흐트러지거나 기능이 떨어져 심방세동, 심부전 악화 등의 부작용이 생길 수 있다.

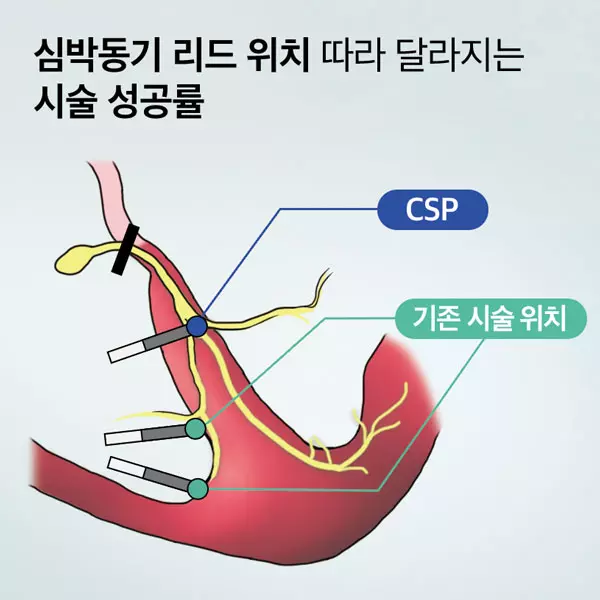

최근 자연스러운 심장 박동에 가깝게 작동시키는 '심장 전도계 조율술(CSP)'이 등장했다. 기존 수술의 부작용을 줄이면서 장기적인 예후를 개선할 수 있는 치료법으로 평가받는다. 계명대 동산병원 심장내과 황종민 교수는 "심장 전도계 조율술은 심장의 본래 리듬을 유지해 환자의 삶의 질을 높이는 새로운 치료 패러다임"이라며 "고령 환자도 장기간 안정적인 심장 기능을 유지하도록 돕는다"고 말했다.

건강보험심사평가원에 따르면, 국내 서맥성 부정맥 환자는 지난해 기준 5만5780명에 달한다. 65세 이상부터 발병률이 급격하게 증가해 80세 이상에서 특히 주의가 필요하다. 피로감, 어지럼증, 실신 등이 나타나지만 비특이적 증상이라서 다른 질환과 구분하기 어려우며, 증상을 노화로 착각해 치료를 미루는 경우도 빈번하다. 실제 서맥성 부정맥 환자 중 심박동기 치료를 받는 환자는 전체의 12%에 불과했다. 황종민 교수는 "서맥성 부정맥은 치료시기를 놓치는 경우가 많다"며 "어지럼증, 실신 등의 증상이 반복된다면 반드시 검사를 받아야 심부전 등 심각한 합병증을 예방할 수 있다"고 말했다.

서맥성 부정맥은 약물로 심박수를 정상화하기 어렵기 때문에 인공 심박동기 이식술이 표준 치료로 시행된다. 전극을 심장 우심실 내에 고정해 인위적인 전기 자극으로 심장을 뛰게 하는 방식이다. 다만 이 같은 치료는 단기적으로 맥박을 정상으로 유지하나, 장기적으로는 심장 좌우 수축 타이밍이 어긋나 심방세동, 심박동기 유발 심근병증 등 부작용이 나타날 수 있다.

◇'심장 전도계 조율술', 新 표준 치료로 떠올라

심장 전도계 조율술은 기존 치료의 단점을 보완해 심장을 더 오래 건강하게 유지할 수 있는 치료법으로 주목받고 있다. 심박동기의 전극을 심장의 본래 전도 경로에 위치시키는 시술로, 건강한 심장이 스스로 박동하는 것과 유사한 방식으로 자극을 전달한다. 황종민 교수는 "장기간 우심실 자극으로 좌심실 기능 저하가 우려되는 환자나 우심실 자극 후 심부전 악화나 기능 저하를 보이는 환자, 활동량이 많은 환자, 전기적 동기화 문제가 동반된 환자에게 특히 효과적이다"고 말했다.

심장 전도계 조율술 효과를 확인한 여러 임상 연구 결과도 나왔다. 미국 메디케어 데이터 분석 결과, 심장 전도계 조율술이 기존 시술법보다 심부전 입원 위험을 30%, 전체 사망률을 34% 낮췄다. 셀렉세큐어 3830 리드를 사용해 심장 전도계 조율술 시술을 받은 8225명을 평균 19개월 이상 추적 관찰한 연구에서도 99.9%에서 전극 손상이나 단선 없이 정상 작동해 내구성이 입증됐다. 유럽심장학회(ESC)·유럽부정맥학회·미국부정맥학회(EHRA/HRS) 등은 심장 전도계 조율술을 새로운 서맥성 부정맥 치료 전략으로 권고한다. 황 교수는 "기존 우심실 자극 방식으로 치료를 받던 환자 중 일부는 시간이 지나며 심장 기능이 떨어졌지만 심장 전도계 조율술 전환 후에는 이런 부작용이 현저히 줄면서 해외에서도 차세대 표준 치료로 인정받고 있다"고 했다.

다만, 모든 환자에게 심장 전도계 조율술이 적용 가능한 것은 아니다. 전도계 상태, 혈관 구조, 심장 기능, 위험도 등을 종합해 각 환자에게 맞는 최적의 치료법을 선택해야 한다.

황종민 교수는 "심장 전도계 조율술 치료의 안정적인 확대를 위해서 의료진 숙련도를 높이는 교육, 시술 표준화, 급여 기준 마련 등 제도적 정비가 함께 이뤄져야 한다"며 "환자와 의료진 모두 심장 전도계 조율술의 장점과 한계를 정확히 이해하고 공유해야 치료 효과를 높일 수 있다"고 했다.