매년 9월 21일은 세계보건기구(WHO)와 국제알츠하이머협회가 지정한 ‘세계 알츠하이머의 날’이다. 우리나라는 이날을 ‘치매 극복의 날’로 정하고 조기 진단의 중요성을 강조하고 있다.

기억력이 예전보다 떨어졌다고 느끼거나, 같은 질문을 반복하는 등의 변화가 나타난다면 주저하지 말고 병원이나 보건소에서 선별 검사를 받는 것이 좋다. 검사받기를 꺼리는 이유 중 하나가 ‘치매로 진단될까 두려워서’인데, 검진을 미루면 오히려 상황이 어려워질 수 있다.

또 너무 두려워하지 않아도 된다. 치매는 치료가 안 된다고 알려진 것과 다르게, 5~10%는 완치할 수 있다. 혹여 이 범주에 속하지 않더라도, 빠르게 치료하면 증상 호전을 기대할 수 있다. 일상생활도 더 오래 지킬 수 있다.

◇치료 가능한 치매 있어… 늦게 발견하면 회복 어려워

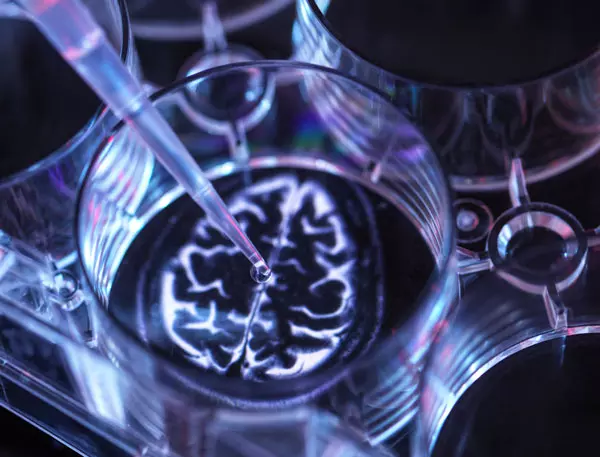

치매는 후천적으로 기억·언어·판단력 등 인지 기능이 떨어져 일상생활을 수행하기 어려운 '상태'를 보고 진단하는 질환이다. 증상만으로 진단 여부를 가리는 만큼, 원인이 다양하다.

5~10%는 원인을 치료하면, 완치가 가능하다. 이를 의학 용어로 '가역성 치매'라고 한다. 대표적인 원인으로 알코올 중독, 갑상선 기능저하증, 비타민B1·6·12 결핍, 정상압수두증(뇌에 물이 차는 질환) 등이 있다. 이땐 적절한 약을 복용하거나, 부족한 영양소를 보충하거나, 수술하면 원래대로 돌아간다.

다만, 가역성 치매도 치료 시기를 놓치면 회복이 어려울 수 있다. 성빈센트병원 정신건강의학과 김태원 교수는 과거 헬스조선 기사에서 "치매 증상은 모두 뇌세포가 손상을 입어 나타나는 것"이라며 "뇌세포 손상이 오래 지속되면 회복이 안 될 수 있다"고 했다.

◇알츠하이머병도 초기 치료 받으면, 독립적인 일상생활 기간 늘어나

기억력이 예전보다 떨어졌다고 느끼거나, 같은 질문을 반복하는 등의 변화가 나타난다면 주저하지 말고 병원이나 보건소에서 선별 검사를 받는 것이 좋다. 검사받기를 꺼리는 이유 중 하나가 ‘치매로 진단될까 두려워서’인데, 검진을 미루면 오히려 상황이 어려워질 수 있다.

또 너무 두려워하지 않아도 된다. 치매는 치료가 안 된다고 알려진 것과 다르게, 5~10%는 완치할 수 있다. 혹여 이 범주에 속하지 않더라도, 빠르게 치료하면 증상 호전을 기대할 수 있다. 일상생활도 더 오래 지킬 수 있다.

◇치료 가능한 치매 있어… 늦게 발견하면 회복 어려워

치매는 후천적으로 기억·언어·판단력 등 인지 기능이 떨어져 일상생활을 수행하기 어려운 '상태'를 보고 진단하는 질환이다. 증상만으로 진단 여부를 가리는 만큼, 원인이 다양하다.

5~10%는 원인을 치료하면, 완치가 가능하다. 이를 의학 용어로 '가역성 치매'라고 한다. 대표적인 원인으로 알코올 중독, 갑상선 기능저하증, 비타민B1·6·12 결핍, 정상압수두증(뇌에 물이 차는 질환) 등이 있다. 이땐 적절한 약을 복용하거나, 부족한 영양소를 보충하거나, 수술하면 원래대로 돌아간다.

다만, 가역성 치매도 치료 시기를 놓치면 회복이 어려울 수 있다. 성빈센트병원 정신건강의학과 김태원 교수는 과거 헬스조선 기사에서 "치매 증상은 모두 뇌세포가 손상을 입어 나타나는 것"이라며 "뇌세포 손상이 오래 지속되면 회복이 안 될 수 있다"고 했다.

◇알츠하이머병도 초기 치료 받으면, 독립적인 일상생활 기간 늘어나

치매의 60~80%를 차지하는 알츠하이머병은 퇴행성 질환으로 비가역성 치매다. 한 번 걸리면 다시 원래대로 돌아올 수 없다. 하지만, 초기에는 증상을 호전시킬 방법이 지속해서 나오고 있다. 알츠하이머병의 주요 원인은 뇌에 베타아밀로이드라는 독성 단백질이 축적되는 것인데, 이 물질을 제거하는 신약이 개발됐다. 미국에는 두 개의 약제가 허가 됐고, 그중 하나는 우리나라에도 들어와 처방되고 있다.

초기에는 엄격한 개입으로 생활 습관을 바꾸는 것으로도 증상이 개선된다. 미국 캘리포니아대 예방의학연구소는 지난 8월 '미국알츠하이머협회 2025 컨퍼런스'에서 환자 49명에게 생활 습관을 적극적으로 바꾸는 프로그램을 20주간 참여하도록 했더니 전반적인 인지 능력이 유지되거나 향상됐다고 밝혔다. 실제 혈액 속 베타아밀로이드 비율이 감소했다.

연구팀은 네가지(식습관·운동·스트레스 관리·사회적 관계)와 관련한 생활 습관에 적극적으로 개입했다. 구체적으로 식습관은 식품 가공을 최소화한 식물 기반 식단을 제공했다. 정제 탄수화물, 첨가당, 유해 지방 섭취를 줄이고, 필요하다면 영양 보충제도 제공했다. 또 매일 유산소와 근력 운동을 꾸준히 실천하도록 했다. 스트레스 수치를 낮추기 위해 명상, 스트레칭, 호흡 조절 등의 기법으로 정서적 안정을 유지하도록 했고, 1주일에 총 12시간 온라인으로 다른 사람들과 교류하는 화상 미팅을 제공했다.

한편, 치매는 오기 전 예방이 가장 중요하다. 중앙치매센터에서 소개하는 치매 예방 수칙 '3.3.3'은, 뇌 건강을 위한 3권(운동, 식사, 독서), 3금(절주, 금연, 뇌 손상 예방), 3행(건강검진, 소통, 치매 조기 발견)이다.

초기에는 엄격한 개입으로 생활 습관을 바꾸는 것으로도 증상이 개선된다. 미국 캘리포니아대 예방의학연구소는 지난 8월 '미국알츠하이머협회 2025 컨퍼런스'에서 환자 49명에게 생활 습관을 적극적으로 바꾸는 프로그램을 20주간 참여하도록 했더니 전반적인 인지 능력이 유지되거나 향상됐다고 밝혔다. 실제 혈액 속 베타아밀로이드 비율이 감소했다.

연구팀은 네가지(식습관·운동·스트레스 관리·사회적 관계)와 관련한 생활 습관에 적극적으로 개입했다. 구체적으로 식습관은 식품 가공을 최소화한 식물 기반 식단을 제공했다. 정제 탄수화물, 첨가당, 유해 지방 섭취를 줄이고, 필요하다면 영양 보충제도 제공했다. 또 매일 유산소와 근력 운동을 꾸준히 실천하도록 했다. 스트레스 수치를 낮추기 위해 명상, 스트레칭, 호흡 조절 등의 기법으로 정서적 안정을 유지하도록 했고, 1주일에 총 12시간 온라인으로 다른 사람들과 교류하는 화상 미팅을 제공했다.

한편, 치매는 오기 전 예방이 가장 중요하다. 중앙치매센터에서 소개하는 치매 예방 수칙 '3.3.3'은, 뇌 건강을 위한 3권(운동, 식사, 독서), 3금(절주, 금연, 뇌 손상 예방), 3행(건강검진, 소통, 치매 조기 발견)이다.