[당신의 오늘이 안녕하길]

"환자는 언제나 옳다. 환자는 자신이 할 수 있는 최선을 다 하고 있다."

전공의 시절, 정신치료 교과서 첫 페이지에서 배운 정신치료의 기본 원칙입니다(Schlesinger, 2003). 이 말은 환자의 모든 행동에 찬성하라는 극단적인 의미가 아닙니다. 어떤 행동이 반복될 때, 그 뒤에 숨은 사정을 먼저 이해해야 변화의 계기에 다가갈 수 있다는 뜻입니다. 겉으로 볼 때 이해하기 힘든 행동도, 그 사람의 과거 특정 시점에는 도움이 됐을 수 있습니다. 반면 우리가 '더 낫다'고 생각하는 행동이 환자의 과거에는 도움이 되지 않았기 때문에, '더 나은' 선택지로 보이지 않을 수 있습니다. 어쩌면 다른 방법을 시도하고 검토해볼 기회조차 없었을 지도 모릅니다. 그래서 정신과 치료에서는 정신의학 전문가인 치료자와 자기 자신에 대한 전문가인 환자가 협업해 환자 행동 동기를 이해하고, 더 유용한 행동을 하나씩 늘려가는 과정이 필요합니다.

일반적인 시선에서 스스로의 신체를 다치게 하는 자해(自害)는 특히나 더 이해하기 어렵습니다. '자해를 하지 않는 것이 모든 면에서 더 낫지 않나?'라고 생각합니다. 하지만 행동심리학에서는 자해에 정서 조절 기능과 사회적 기능이 있다고 설명합니다. 기능이라고 하니 마치 자해가 '유용'하다는 의미로 받아들여질까 조심스럽습니다. 여기에서의 기능은 환자 입장에서의 행동 동기에 더 가깝습니다.

많은 연구에 따르면 자해가 반복되는 가장 큰 이유는 부정적 감정을 조절하기 위함입니다. '고통 상쇄 안도감(pain offset relief)' 이론에 따르면, 손목 자해의 날카로운 통증을 줄이기 위해 분비되는 아편계 신경 전달 물질이 일시적으로 편안함을 느끼게 한다고 합니다. 강렬한 통증이 있기 때문에 대부분은 통증을 피하는 방향의 행동을 합니다. 하지만 자해 당사자는 예상되는 '신체적 고통'보다 지금 당장의 '정신적 고통'이 더 크다고 느껴 통증과 통증에 대한 두려움을 감수하거나, 이에 대한 충분한 고려 없이 충동적으로 자해를 하기도 합니다. 극심한 불안과 우울, 자살에 대한 생각이 몰려올 때는, 복잡한 감정과 생각이 분산되고 통증만 느껴지는 순간이 더 편안하게 느껴지기도 합니다. 이러한 경험이 반복되면 통증 자체와 통증에 대한 두려움이 점차 무뎌집니다. 자해의 상처는 오래 남고, 자해 후 느끼는 안도감은 짧게 지나가지만, 지금 당장은 그 즉각적인 안도감이 절실하게 느껴져 자해가 반복되곤 합니다. 어떤 사람은 자해하면 '멍한 느낌'에서 벗어날 수 있다고 하고, 어떤 사람은 자신을 벌함으로써 죄책감이 덜어진다고 합니다. 때로는 신체적 고통을 느끼는 것이, 아무것도 하지 않은 것보다 나은 것처럼 느껴지기도 하는 것입니다.

수용 전념 치료(Acceptance and Commitment Therapy)에서는 고통이 '견딜 수 없고, 끝나지 않을 것'처럼 느껴질 때, 그 고통에서 즉각적으로 벗어나기 위해 자해를 한다고 설명합니다. 특히, 다른 사람들보다 강렬한 감정을 더 자주 느끼는 '슈퍼-필러(Super-feeler)'는 스트레스에 쉽게 압도돼 감정에서 벗어나기 위한(혹은 감정이 시키는) 행동을 보다 즉각적으로 하는 경향이 있습니다. 이들은 섬세한 감각으로 특정 분야에서 재능을 발휘하기도 하지만, 일상 생활에서 '요구가 너무 많다'는 평가를 받고 자신의 기질을 인정받지 못해 깊은 절망에 빠질 수 있습니다. 말만으로 도움받지 못해 절망감에 자해를 한 뒤 즉각적인 관심과 보호를 경험한다면, 마치 말보다 행동이, 대화보다 자해가 효과적이라고 느낄 수 있습니다.

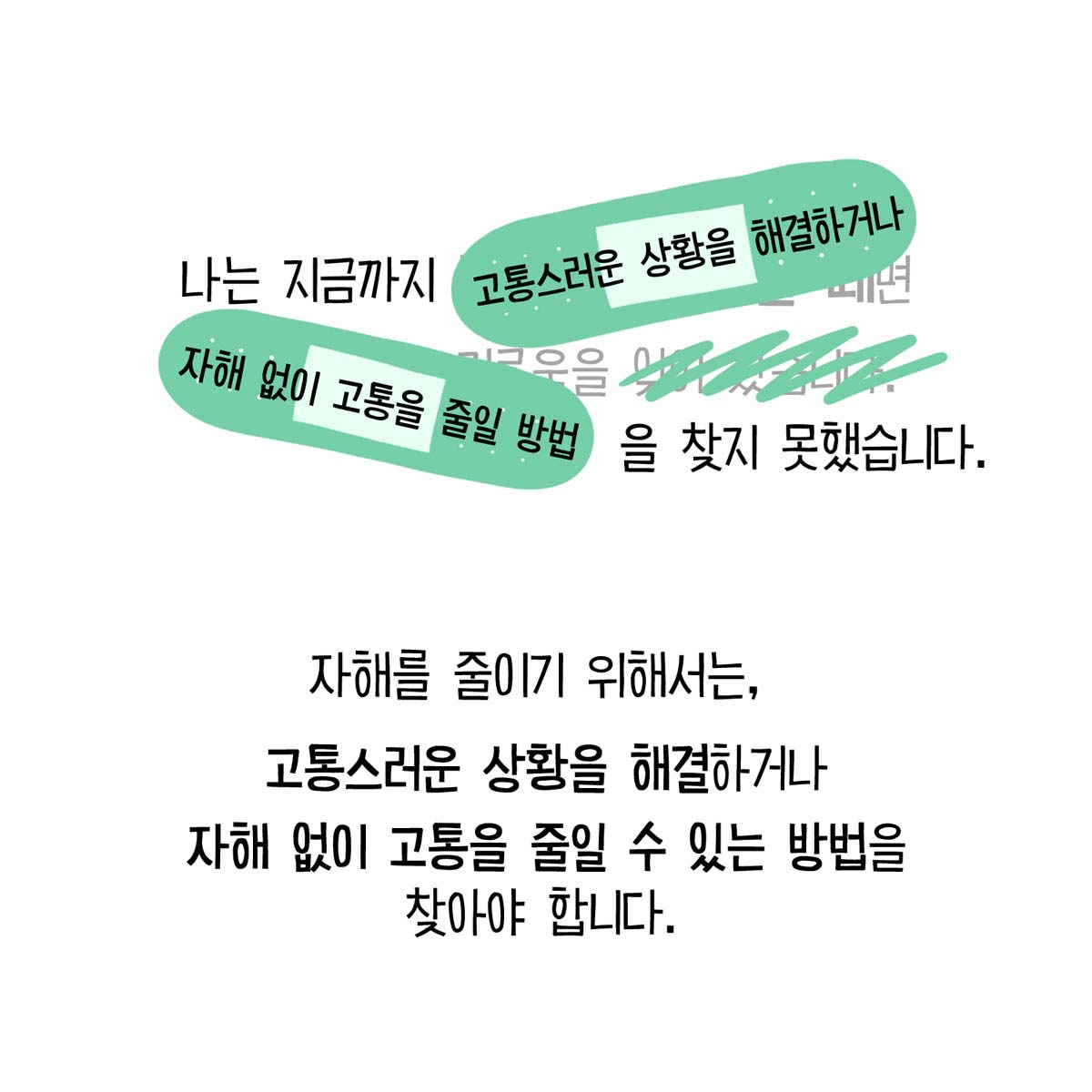

이런 경험이 반복돼 자해 후 부정적 감정이 해소되고 사회적 상황이 나아진다는 인식이 강화되면, 비슷한 상황에서 '자해 충동'이 떠오릅니다. 마음속 어떤 상태를 '자해 충동'이라고 이름 붙이고 나면, 마치 자해를 해야만 그 감정이 풀린다는 느낌으로 이어져 자해가 반복되기 쉽습니다. 하지만 자해의 '효과'는 일시적이고 자해의 상처는 그보다 오래 남습니다. 상처 때문에 일상이 움츠러들고 주변 사람과 멀어 지기도 하며, 무엇보다도 자해는 장기적으로 자살 위험성을 높이는 것으로 알려져 있습니다.

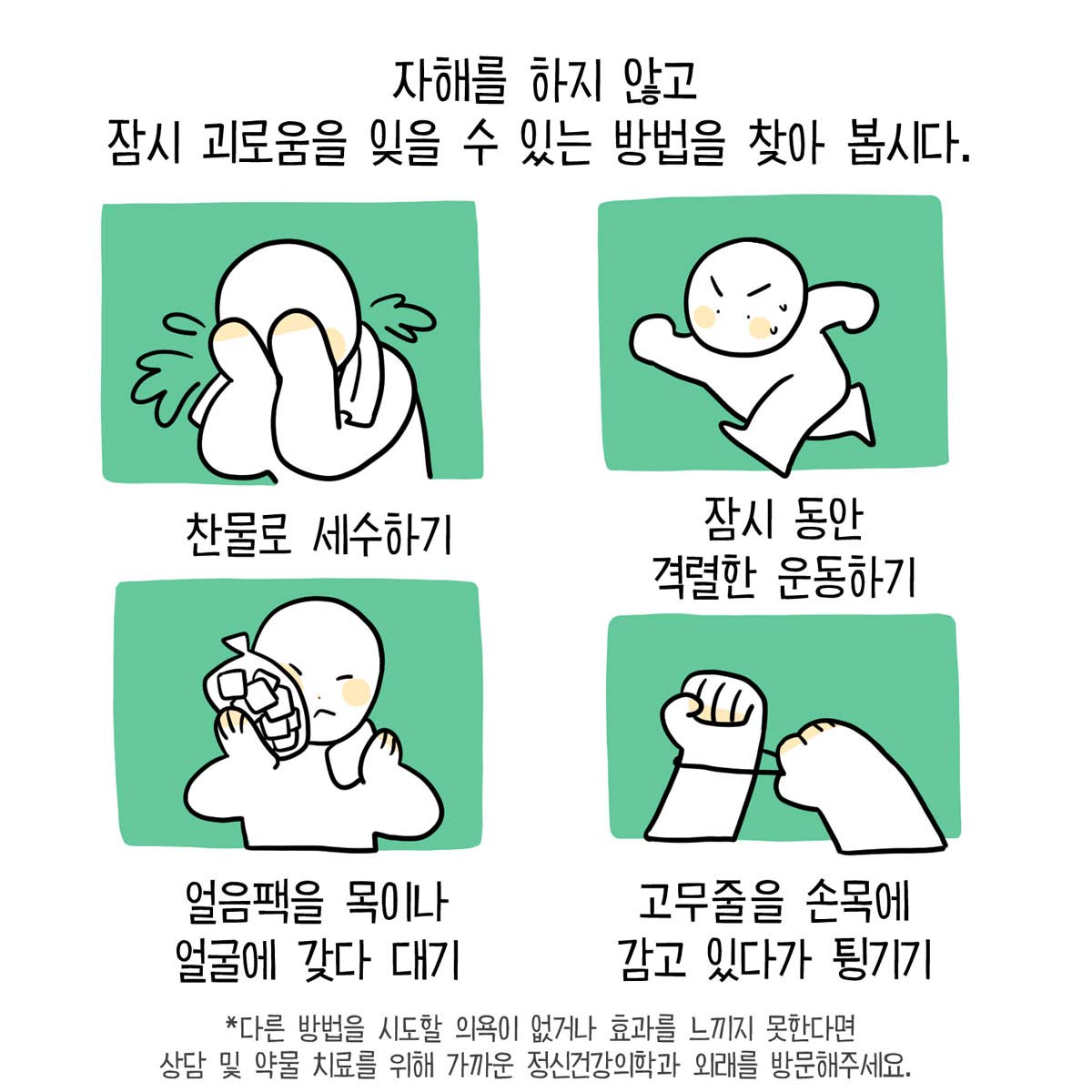

강렬한 감정에 휩싸인 순간을 '반짝이 가루'가 들어있는 '스노우볼'에 비유해볼 수 있습니다. 고통스러운 감정이 떠오르면 고통을 가라앉히기 위해 애를 쓰지만, 이것은 마치 스노우볼을 더 흔들어 반짝이 가루를 가라앉히려는 것과 같습니다. 가라앉지 않고 부유하는 반짝이 가루처럼, 발버둥칠수록 감정이 더 크게 떠오릅니다. 감정을 가라앉히려면, 스노우볼을 내려놓고 반짝이 가루가 가라앉는 것을 바라보듯 일단 멈추고 떠오르는 감정을 바라보며 기다려야 합니다. 물론 강렬한 감정이 떠오를 때 마냥 기다리는 것은 쉽지 않습니다. 하지만 모든 순간에는 끝이 있습니다. 시간이 모든 상처를 완벽하게 치유해주지는 않더라도 시간은 확실히 변화를 가져옵니다. 감정에 휩싸일 때, 일단 멈춰서 떠오르는 것들을 알아차린 뒤 그 순간에 머무르는 연습을 하면, '자해 충동'과 같은 가장 고통스러운 순간에도 내가 선택할 수 있는 작은 틈이 생깁니다. 이 틈새에 머무르며 내 마음과 몸에서 느껴지는 감각, 머리에서 떠오르는 생각을 알아차리거나 변화의 문턱에서 다른 행동을 선택할 수 있습니다. 도저히 머무르기 힘들 때에는 차가운 얼음을 손에 쥐고 녹을 때까지 기다리면서 손의 촉감에 집중하고 감정이 가라앉는 것을 바라볼 수 있습니다.

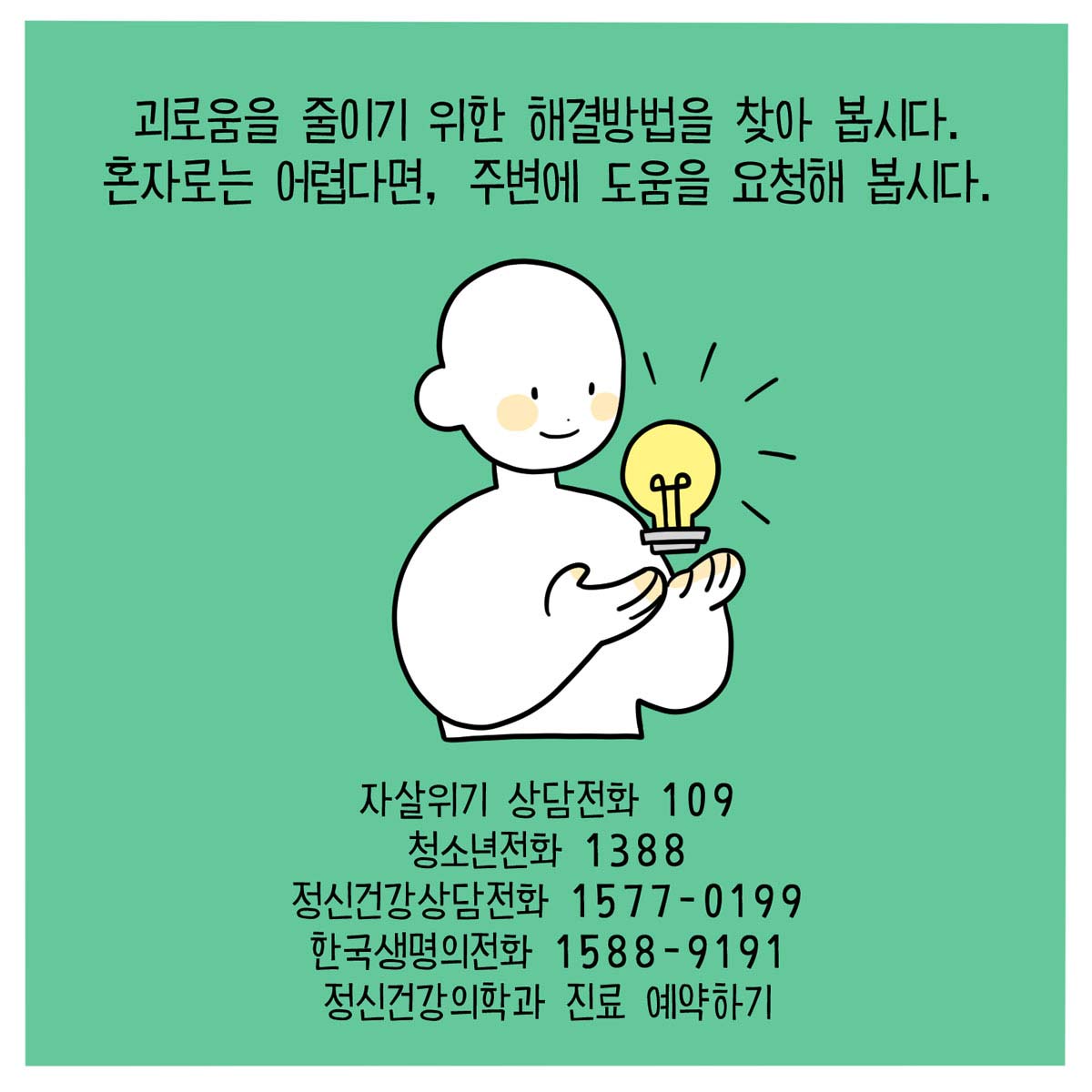

만약 자해로 당장의 고통에서는 벗어났지만, 내가 정말로 원했던 것과는 더 멀어지게됐다면, 자해로 인해 내가 놓친 기회가 무엇인지 되돌아볼 수 있습니다. 이러한 변화를 혼자 힘으로 해내기는 어렵습니다. 변화에는 도움이 필요합니다. 정신건강의학과 진료와 약물 치료, 자살 예방 관련 기관의 전문적 도움은 비록 즉각적이거나 완벽하지는 않더라도, 내면의 괴로움을 효과적으로 다룰 수 있도록 도울 수 있습니다. 물론 이러한 치료가 괴로움을 완전히 사라지게 하거나 '늘 행복한 삶'을 보장해 주는 것은 아닙니다. 하지만 고통이 남아있더라도 자신에게 중요한 것을 선택할 수 있는 '살 만한 삶'을 향해 나아갈 수 있도록 힘을 보탤 것입니다.

전공의 시절, 정신치료 교과서 첫 페이지에서 배운 정신치료의 기본 원칙입니다(Schlesinger, 2003). 이 말은 환자의 모든 행동에 찬성하라는 극단적인 의미가 아닙니다. 어떤 행동이 반복될 때, 그 뒤에 숨은 사정을 먼저 이해해야 변화의 계기에 다가갈 수 있다는 뜻입니다. 겉으로 볼 때 이해하기 힘든 행동도, 그 사람의 과거 특정 시점에는 도움이 됐을 수 있습니다. 반면 우리가 '더 낫다'고 생각하는 행동이 환자의 과거에는 도움이 되지 않았기 때문에, '더 나은' 선택지로 보이지 않을 수 있습니다. 어쩌면 다른 방법을 시도하고 검토해볼 기회조차 없었을 지도 모릅니다. 그래서 정신과 치료에서는 정신의학 전문가인 치료자와 자기 자신에 대한 전문가인 환자가 협업해 환자 행동 동기를 이해하고, 더 유용한 행동을 하나씩 늘려가는 과정이 필요합니다.

일반적인 시선에서 스스로의 신체를 다치게 하는 자해(自害)는 특히나 더 이해하기 어렵습니다. '자해를 하지 않는 것이 모든 면에서 더 낫지 않나?'라고 생각합니다. 하지만 행동심리학에서는 자해에 정서 조절 기능과 사회적 기능이 있다고 설명합니다. 기능이라고 하니 마치 자해가 '유용'하다는 의미로 받아들여질까 조심스럽습니다. 여기에서의 기능은 환자 입장에서의 행동 동기에 더 가깝습니다.

많은 연구에 따르면 자해가 반복되는 가장 큰 이유는 부정적 감정을 조절하기 위함입니다. '고통 상쇄 안도감(pain offset relief)' 이론에 따르면, 손목 자해의 날카로운 통증을 줄이기 위해 분비되는 아편계 신경 전달 물질이 일시적으로 편안함을 느끼게 한다고 합니다. 강렬한 통증이 있기 때문에 대부분은 통증을 피하는 방향의 행동을 합니다. 하지만 자해 당사자는 예상되는 '신체적 고통'보다 지금 당장의 '정신적 고통'이 더 크다고 느껴 통증과 통증에 대한 두려움을 감수하거나, 이에 대한 충분한 고려 없이 충동적으로 자해를 하기도 합니다. 극심한 불안과 우울, 자살에 대한 생각이 몰려올 때는, 복잡한 감정과 생각이 분산되고 통증만 느껴지는 순간이 더 편안하게 느껴지기도 합니다. 이러한 경험이 반복되면 통증 자체와 통증에 대한 두려움이 점차 무뎌집니다. 자해의 상처는 오래 남고, 자해 후 느끼는 안도감은 짧게 지나가지만, 지금 당장은 그 즉각적인 안도감이 절실하게 느껴져 자해가 반복되곤 합니다. 어떤 사람은 자해하면 '멍한 느낌'에서 벗어날 수 있다고 하고, 어떤 사람은 자신을 벌함으로써 죄책감이 덜어진다고 합니다. 때로는 신체적 고통을 느끼는 것이, 아무것도 하지 않은 것보다 나은 것처럼 느껴지기도 하는 것입니다.

수용 전념 치료(Acceptance and Commitment Therapy)에서는 고통이 '견딜 수 없고, 끝나지 않을 것'처럼 느껴질 때, 그 고통에서 즉각적으로 벗어나기 위해 자해를 한다고 설명합니다. 특히, 다른 사람들보다 강렬한 감정을 더 자주 느끼는 '슈퍼-필러(Super-feeler)'는 스트레스에 쉽게 압도돼 감정에서 벗어나기 위한(혹은 감정이 시키는) 행동을 보다 즉각적으로 하는 경향이 있습니다. 이들은 섬세한 감각으로 특정 분야에서 재능을 발휘하기도 하지만, 일상 생활에서 '요구가 너무 많다'는 평가를 받고 자신의 기질을 인정받지 못해 깊은 절망에 빠질 수 있습니다. 말만으로 도움받지 못해 절망감에 자해를 한 뒤 즉각적인 관심과 보호를 경험한다면, 마치 말보다 행동이, 대화보다 자해가 효과적이라고 느낄 수 있습니다.

이런 경험이 반복돼 자해 후 부정적 감정이 해소되고 사회적 상황이 나아진다는 인식이 강화되면, 비슷한 상황에서 '자해 충동'이 떠오릅니다. 마음속 어떤 상태를 '자해 충동'이라고 이름 붙이고 나면, 마치 자해를 해야만 그 감정이 풀린다는 느낌으로 이어져 자해가 반복되기 쉽습니다. 하지만 자해의 '효과'는 일시적이고 자해의 상처는 그보다 오래 남습니다. 상처 때문에 일상이 움츠러들고 주변 사람과 멀어 지기도 하며, 무엇보다도 자해는 장기적으로 자살 위험성을 높이는 것으로 알려져 있습니다.

강렬한 감정에 휩싸인 순간을 '반짝이 가루'가 들어있는 '스노우볼'에 비유해볼 수 있습니다. 고통스러운 감정이 떠오르면 고통을 가라앉히기 위해 애를 쓰지만, 이것은 마치 스노우볼을 더 흔들어 반짝이 가루를 가라앉히려는 것과 같습니다. 가라앉지 않고 부유하는 반짝이 가루처럼, 발버둥칠수록 감정이 더 크게 떠오릅니다. 감정을 가라앉히려면, 스노우볼을 내려놓고 반짝이 가루가 가라앉는 것을 바라보듯 일단 멈추고 떠오르는 감정을 바라보며 기다려야 합니다. 물론 강렬한 감정이 떠오를 때 마냥 기다리는 것은 쉽지 않습니다. 하지만 모든 순간에는 끝이 있습니다. 시간이 모든 상처를 완벽하게 치유해주지는 않더라도 시간은 확실히 변화를 가져옵니다. 감정에 휩싸일 때, 일단 멈춰서 떠오르는 것들을 알아차린 뒤 그 순간에 머무르는 연습을 하면, '자해 충동'과 같은 가장 고통스러운 순간에도 내가 선택할 수 있는 작은 틈이 생깁니다. 이 틈새에 머무르며 내 마음과 몸에서 느껴지는 감각, 머리에서 떠오르는 생각을 알아차리거나 변화의 문턱에서 다른 행동을 선택할 수 있습니다. 도저히 머무르기 힘들 때에는 차가운 얼음을 손에 쥐고 녹을 때까지 기다리면서 손의 촉감에 집중하고 감정이 가라앉는 것을 바라볼 수 있습니다.

만약 자해로 당장의 고통에서는 벗어났지만, 내가 정말로 원했던 것과는 더 멀어지게됐다면, 자해로 인해 내가 놓친 기회가 무엇인지 되돌아볼 수 있습니다. 이러한 변화를 혼자 힘으로 해내기는 어렵습니다. 변화에는 도움이 필요합니다. 정신건강의학과 진료와 약물 치료, 자살 예방 관련 기관의 전문적 도움은 비록 즉각적이거나 완벽하지는 않더라도, 내면의 괴로움을 효과적으로 다룰 수 있도록 도울 수 있습니다. 물론 이러한 치료가 괴로움을 완전히 사라지게 하거나 '늘 행복한 삶'을 보장해 주는 것은 아닙니다. 하지만 고통이 남아있더라도 자신에게 중요한 것을 선택할 수 있는 '살 만한 삶'을 향해 나아갈 수 있도록 힘을 보탤 것입니다.