겨울이 다가오며 ‘제철 생선’ 방어를 찾는 이들이 늘고 있다. 방어는 겨울철 기온이 떨어지면 산란을 위해 우리나라 인근 해협에 등장하는데, 이 시기에 지방이 오르고 근육조직이 단단해져 가장 맛이 좋다. 하지만 최근 SNS상에서는 방어회를 먹다가 기생충이 나왔다는 ‘괴담’이 잇따르며 불안감이 커지고 있다.

방어에서 주로 발견될 수 있는 기생충은 고래회충과 방어사상충이다. 고래회충은 주로 바다 어류, 특히 고래류의 위장에 기생하는 회충으로, 인체 감염 시 문제가 될 수 있다. 다만 우리가 주로 먹는 부위는 방어의 근육이며, 고래 회충은 내장에서 주로 발견되기 때문에 감염 위험은 낮다. 또한 시중에 유통돼 우리가 먹는 방어는 대부분 양식으로, 자연산과 달리 고래가 퍼뜨리는 충란(알)과 접촉하지 않아 고래회충의 숙주가 될 가능성은 희박하다.

만약 감염된 방어를 섭취해 고래회충이 인체로 들어오면, 위장 벽을 뚫고 들어가 상복부 통증, 오심, 구토 등 식중독과 유사한 소화기 증상을 유발할 수 있다. 고래회충 감염 부위는 80% 이상이 위장인데 간혹 소장, 대장, 식도 등으로 이동하기도 한다. 일반적인 구충제로는 치료되지 않아 내시경을 통한 제거가 필요하다.

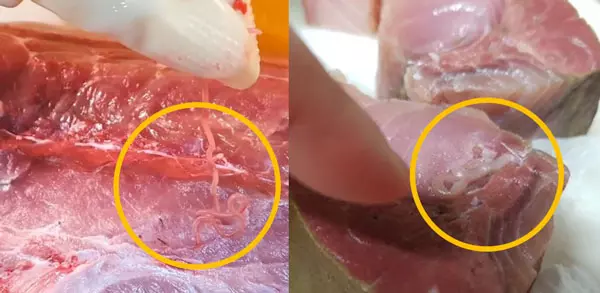

방어회를 먹다가 살아있는 기생충을 발견한다면, 그것은 방어사상충일 확률이 높다. 방어사상충은 고래회충과 달리 방어의 근육에서 기생할 수 있다. 다만, 방어사상충은 인간의 몸을 숙주 삼아 기생할 수 없고, 고래회충처럼 위장을 뚫을 능력도 없다. 실수로 먹더라도 위장에서 자연스레 소화돼 걱정할 필요가 없다. 혐오감은 들 수 있지만 건강상 위해는 적다.

기생충 외에 방어 섭취 시 주의할 점이 있다. 방어는 고등어, 참치 등과 함께 붉은 살 생선으로 분류되는데, 이 붉은 살 생선들은 신선도가 떨어지거나 보관 방법이 부적절한 경우 식중독 위험이 있어 조심해야 한다. 이 경우 체내 아미노산인 히스티딘이 효소 작용으로 인해 히스타민이라는 유해 물질로 변하게 되고, 이 히스타민을 다량 섭취할 경우 식중독이 발생할 수 있다. 서울대 보건대학원 조성일 교수팀은 2016년 서울의 한 초등학교에서 발생한 집단 식중독 사고가 급식으로 제공된 방어구이에서 허용 기준인 200mg/kg을 넘는 293mg/kg에 달하는 다량의 히스타민으로 인해 발생했다고 보고했다.

특히 대방어는 죽은 직후 체온이 급격히 상승하며 신선도가 빠르게 떨어지는 특성이 있어 잡은 즉시 내장을 제거하고 밀봉해 냉장 또는 냉동으로 보관해야 한다. 방어를 회로 먹을 땐 그 자리에서 다 먹는 것이 좋고, 어쩔 수 없이 남으면 진공 포장에 냉동 보관한 뒤 충분히 가열, 조리해 섭취해야 한다.

방어에서 주로 발견될 수 있는 기생충은 고래회충과 방어사상충이다. 고래회충은 주로 바다 어류, 특히 고래류의 위장에 기생하는 회충으로, 인체 감염 시 문제가 될 수 있다. 다만 우리가 주로 먹는 부위는 방어의 근육이며, 고래 회충은 내장에서 주로 발견되기 때문에 감염 위험은 낮다. 또한 시중에 유통돼 우리가 먹는 방어는 대부분 양식으로, 자연산과 달리 고래가 퍼뜨리는 충란(알)과 접촉하지 않아 고래회충의 숙주가 될 가능성은 희박하다.

만약 감염된 방어를 섭취해 고래회충이 인체로 들어오면, 위장 벽을 뚫고 들어가 상복부 통증, 오심, 구토 등 식중독과 유사한 소화기 증상을 유발할 수 있다. 고래회충 감염 부위는 80% 이상이 위장인데 간혹 소장, 대장, 식도 등으로 이동하기도 한다. 일반적인 구충제로는 치료되지 않아 내시경을 통한 제거가 필요하다.

방어회를 먹다가 살아있는 기생충을 발견한다면, 그것은 방어사상충일 확률이 높다. 방어사상충은 고래회충과 달리 방어의 근육에서 기생할 수 있다. 다만, 방어사상충은 인간의 몸을 숙주 삼아 기생할 수 없고, 고래회충처럼 위장을 뚫을 능력도 없다. 실수로 먹더라도 위장에서 자연스레 소화돼 걱정할 필요가 없다. 혐오감은 들 수 있지만 건강상 위해는 적다.

기생충 외에 방어 섭취 시 주의할 점이 있다. 방어는 고등어, 참치 등과 함께 붉은 살 생선으로 분류되는데, 이 붉은 살 생선들은 신선도가 떨어지거나 보관 방법이 부적절한 경우 식중독 위험이 있어 조심해야 한다. 이 경우 체내 아미노산인 히스티딘이 효소 작용으로 인해 히스타민이라는 유해 물질로 변하게 되고, 이 히스타민을 다량 섭취할 경우 식중독이 발생할 수 있다. 서울대 보건대학원 조성일 교수팀은 2016년 서울의 한 초등학교에서 발생한 집단 식중독 사고가 급식으로 제공된 방어구이에서 허용 기준인 200mg/kg을 넘는 293mg/kg에 달하는 다량의 히스타민으로 인해 발생했다고 보고했다.

특히 대방어는 죽은 직후 체온이 급격히 상승하며 신선도가 빠르게 떨어지는 특성이 있어 잡은 즉시 내장을 제거하고 밀봉해 냉장 또는 냉동으로 보관해야 한다. 방어를 회로 먹을 땐 그 자리에서 다 먹는 것이 좋고, 어쩔 수 없이 남으면 진공 포장에 냉동 보관한 뒤 충분히 가열, 조리해 섭취해야 한다.