스티븐스-존슨 증후군 치료법 ‘골치아각막보철술’

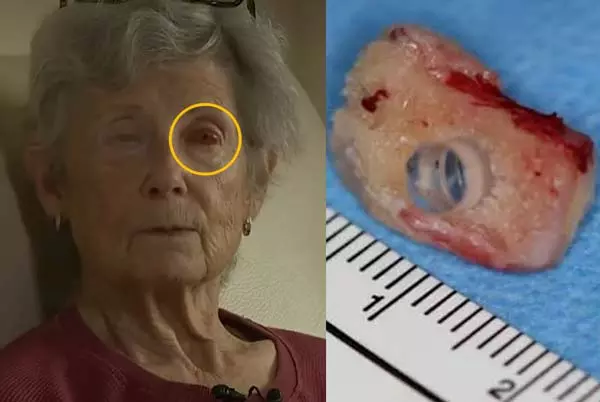

최근 자가면역질환인 스티븐스-존슨 증후군으로 10년 전 시력을 잃었던 캐나다 70대 여성이 ‘골치아각막보철술’을 받고 시력을 되찾은 사례가 공개됐다. 이 외에도 10년 동안 실명 상태였던 인도 여성과, 여러 차례 수술에도 시력을 잃었던 30대 캐나나 남성도 올해 같은 수술로 시력을 회복했다. 자신의 치아를 이용해 새로운 시력 통로를 만든다는 골치아각막보철술은 1960년대 이탈리아 안과 의사 베네데토 스트람펠리가 처음 고안했으며, 현재 호주·영국·일본·독일·인도 등 일부 국가에서 시행되고 있다. 미국안과학회지에 실린 연구에 따르면 이 수술을 받은 환자의 94%가 27년이 지난 후에도 시력을 유지하고 있는 것으로 나타났다.

◇각막, 결막 모두 손상된 환자에게 적합

골치아각막보철술은 환자의 치아와 잇몸 뼈(치조골) 일부를 채취해 그 안에 렌즈를 삽입해 ‘인공 보철물’을 만든 뒤, 이를 눈에 이식해 시력을 되찾는 수술이다. 다른 이름으로는 치아 눈 이식술, 치아각막보철술 이라고도 불린다. 보통 각막만 손상됐다면 눈표면 줄기세포가 존재해 기증 각막 이식술을 진행하면 된다. 센트럴서울안과 김균형 원장은 “스티븐-존슨 증후군 환자, 강한 화학물질에 의한 심한 화상을 입은 환자는 각막과 결막이 동시에 파괴돼 남아있는 눈표면 줄기세포가 없다”며 “이 경우, 기증 각막이 제대로 생착하지 못해 골치아각막보철술을 진행한다”고 했다. 생착이란 이식된 세포나 조직이 새로운 환경에 자리 잡아 생존하고 기능을 하는 것을 뜻한다.

◇치아에 구멍 뚫고 렌즈 삽입 후, 눈에 이식

골치아각막보철술 과정은 다음과 같다. 먼저 환자의 치아와 잇몸 뼈 일부를 떼어낸다. 치아에 구멍을 뚫고 백내장이나 렌즈 삽입 수술에 쓰이는 ‘PMMA 렌즈’를 삽입한다. 김균형 원장은 “타인의 조직은 거부 반응이 생길 수밖에 없지만, 자신의 치아는 거부 반응이 거의 없다”며 “치아와 잇몸 뼈는 단단해 렌즈를 고정하기에도 적합하다”고 했다. 이어 “치아 중에서도 송곳니가 주로 사용된다”며 “기능적 손실이 적고, 뼈 두께가 렌즈 고정에 적합하기 때문이다”고 했다. 이후 이 치아 뼈-렌즈 보철물을 뺨 안쪽 점막이나 피부 밑에 1~3개월 동안 심어둔다. 그 사이 혈관과 각종 조직이 자라 생착력이 높아진다. 뺨 안쪽 점막은 빨리 아물고 흉터가 거의 남지 않아 보철물을 심기에 적합하다. 치아 뼈-렌즈 보철물을 안구에 삽입하기 전, 안구를 정리하는 단계를 가진다. 이때 흉터가 남은 눈 표면을 구강 점막으로 덮는다. 그 다음 치아뼈-렌즈 보철물을 눈 앞쪽에 이식한다. 렌즈를 통해 빛이 망막으로 전달되면서, 환자가 다시 시력을 되찾게 된다.

◇시력은 0.1~0.5 수준, 정기 검진은 필수

수술 직후 환자들은 며칠간 빛만 보이지만, 수주가 지나면 사물을 인식하고 큰 글씨 읽기까지 가능해진다. 최종 시력은 대략 0.1~0.5 수준이다. 김균형 원장은 “굴절오차가 남기 때문에 보조 안경이 필요하지만, 완전 실명 상태였던 환자에게는 ‘기적’에 가깝다”며 “가족의 얼굴을 알아보고, 혼자 슈퍼마켓에 가서 물건을 고를 수 있을 정도다”고 했다.

다만 한계도 있다. 수술 후 눈표면은 붉은 점막으로 덮이고, 가운데 작은 검은 구멍만 남아 기존의 맑은 눈동자와는 다른 모습이다. 또한 여러 합병증이 뒤따를 수 있다. 고려대 안산병원 안과 엄영섭 교수는 “렌즈 주변에 조직이 자라 덮이면 시야가 다시 흐려질 수 있고, 염증과 감염 위험도 상존한다”며 “시간이 지나면서 이식한 보철물이 탈락하거나 흡수돼 소실되는 경우도 보고된다”고 했다. 렌즈 뒤쪽으로 막이 자라거나, 이식한 렌즈 자체가 혼탁해지는 문제도 있어, 정기적인 추적 관찰과 보조 시술이 반드시 필요하다.