[해외토픽]

영국 리버풀의 한 마을에 고양이 슈트와 가면을 쓴 정체불명의 남성이 나타나 주민들을 혼란스럽게 하고 있다.

7일(현지시각) 뉴욕포스트 등 외신에 따르면, 이 남성은 검은 전신 타이즈와 고양이 가면을 착용한 채 마을 곳곳을 돌아다니며 주민들을 놀라게 하거나 이상 행동을 했다. 주민들은 그를 '팬서맨(Panther Man·검은표범 인간)'이라 부르며 불안해하고 있다.

팬서맨은 주로 묘지 근처에서 갑자기 튀어나와 "야옹"이라고 외치며 주민들을 놀라게 하는 것으로 전해졌다. 또 SNS에는 이 남성이 고양이 소리를 내며 땅바닥을 기어다니거나, 마을 술집 인근 울타리 아래로 미끄러져 들어가는 사진 등이 공유되며 관심을 모으고 있다. 현재까지 남성의 정체는 밝혀지지 않았다.

이처럼 자신의 정체성을 인간이 아닌 다른 동물로 내면화하는 사람들을 '테리안(Therian)'이라고 한다.

테리안은 고대 그리스어로 짐승을 뜻하는 'thērion'에서 유래한 말로, 원래는 늑대인간처럼 인간과 동물의 혼합 형태를 지칭하는 '테리안스로프(Therianthrope)'에서 비롯됐다. 이후 1990년대 중반 북미 온라인 커뮤니티를 중심으로 "나는 내면적으로 동물 같은 정체성을 지녔다"는 이들이 등장하면서, 테리안은 자아 정체성의 한 형태를 나타내는 용어로 새롭게 자리 잡기 시작했다. 다만 아직 학문적으로 공식 분류되지는 않았다.

테리안은 단순히 동물을 좋아하고 따라 하는 것이 아니라, 자신이 인간의 몸을 가진 동물이라고 느끼는 정체성을 갖고 있는 이들을 말한다. 특정 동물과 심리적·정체적으로 동일시하는 것이다. 단국대 심리치료학과 임명호 교수는 "'팬서맨'과 같이 자신을 개나 고양이라고 느끼고, 그에 맞춰 행동하는 사람들도 확장된 의미에서 테리안으로 볼 수 있다"고 말했다.

테리언은 일반적으로 정신질환이나 망상 등 병으로 보지 않는다. 자신이 생물학적으로 인간임을 분명히 인식하고 있기 때문에, 현실과 환상을 구분하지 못하는 망상과는 다르다. 임명호 교수는 "테리언은 망상증이나 병으로 여겨지지 않지만, 임상적으로 다수의 테리안들에게 별개로 우울증이나 망상장애 등의 정신질환이 동반되기도 한다"며 "이 경우에는 별도의 치료가 필요하다"고 말했다. 자신이 다른 사람들과 다르다는 데서 오는 자괴감이나 고립감 등이 심리적 정신질환으로 이어질 수 있다는 설명이다.

국내에는 테리안과 관련된 공식 통계나 연구는 거의 없는 상황이다. 이는 남과 다른 정체성을 드러내기 어려운 사회 분위기와도 무관하지 않다. 임명호 교수는 "해외에는 자신이 테리안임을 밝히고 정체성을 공유하는 이들이 많지만, 국내는 아직 그러기 어려운 환경"이라며 "다만 앞으로 시간이 더 지나면서 다양한 정체성에 대한 이해가 확대되면 테리안에 대한 인식도 점차 확장될 것으로 본다"고 말했다.

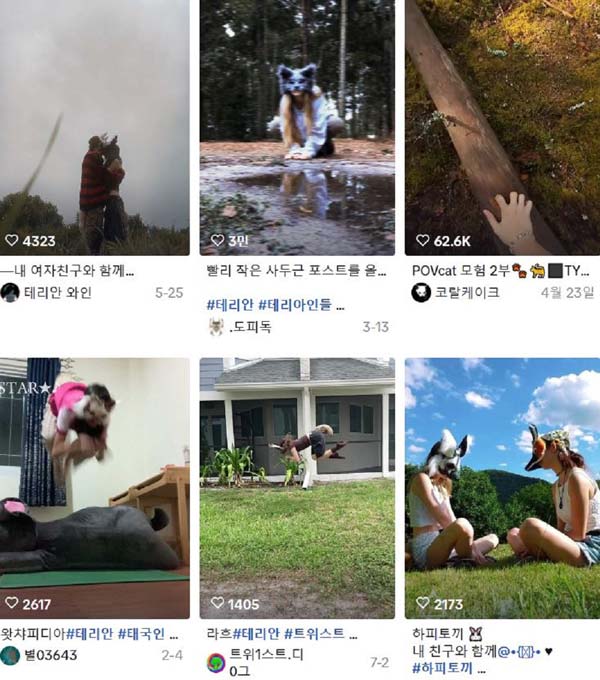

그럼에도 불구하고 SNS에서는 '테리안' '쿼드러빙(Quadrobing)' 등의 키워드와 함께 동물 복장을 하거나 동물의 움직임을 모방한 사진과 영상이 다수 공유되고 있다. 쿼드러빙은 네발 동물처럼 달리거나 뛰고 착지하는 등의 동작을 하는 행위로, 자신이 동일시하는 동물의 움직임을 따라 하면서 심리적 안정감과 자기 몰입감을 느끼는 과정으로 여겨진다. 또한 일부 테리안들은 소규모 커뮤니티를 형성해 오프라인 모임이나 정체성 공유 활동을 진행하기도 한다.

7일(현지시각) 뉴욕포스트 등 외신에 따르면, 이 남성은 검은 전신 타이즈와 고양이 가면을 착용한 채 마을 곳곳을 돌아다니며 주민들을 놀라게 하거나 이상 행동을 했다. 주민들은 그를 '팬서맨(Panther Man·검은표범 인간)'이라 부르며 불안해하고 있다.

팬서맨은 주로 묘지 근처에서 갑자기 튀어나와 "야옹"이라고 외치며 주민들을 놀라게 하는 것으로 전해졌다. 또 SNS에는 이 남성이 고양이 소리를 내며 땅바닥을 기어다니거나, 마을 술집 인근 울타리 아래로 미끄러져 들어가는 사진 등이 공유되며 관심을 모으고 있다. 현재까지 남성의 정체는 밝혀지지 않았다.

이처럼 자신의 정체성을 인간이 아닌 다른 동물로 내면화하는 사람들을 '테리안(Therian)'이라고 한다.

테리안은 고대 그리스어로 짐승을 뜻하는 'thērion'에서 유래한 말로, 원래는 늑대인간처럼 인간과 동물의 혼합 형태를 지칭하는 '테리안스로프(Therianthrope)'에서 비롯됐다. 이후 1990년대 중반 북미 온라인 커뮤니티를 중심으로 "나는 내면적으로 동물 같은 정체성을 지녔다"는 이들이 등장하면서, 테리안은 자아 정체성의 한 형태를 나타내는 용어로 새롭게 자리 잡기 시작했다. 다만 아직 학문적으로 공식 분류되지는 않았다.

테리안은 단순히 동물을 좋아하고 따라 하는 것이 아니라, 자신이 인간의 몸을 가진 동물이라고 느끼는 정체성을 갖고 있는 이들을 말한다. 특정 동물과 심리적·정체적으로 동일시하는 것이다. 단국대 심리치료학과 임명호 교수는 "'팬서맨'과 같이 자신을 개나 고양이라고 느끼고, 그에 맞춰 행동하는 사람들도 확장된 의미에서 테리안으로 볼 수 있다"고 말했다.

테리언은 일반적으로 정신질환이나 망상 등 병으로 보지 않는다. 자신이 생물학적으로 인간임을 분명히 인식하고 있기 때문에, 현실과 환상을 구분하지 못하는 망상과는 다르다. 임명호 교수는 "테리언은 망상증이나 병으로 여겨지지 않지만, 임상적으로 다수의 테리안들에게 별개로 우울증이나 망상장애 등의 정신질환이 동반되기도 한다"며 "이 경우에는 별도의 치료가 필요하다"고 말했다. 자신이 다른 사람들과 다르다는 데서 오는 자괴감이나 고립감 등이 심리적 정신질환으로 이어질 수 있다는 설명이다.

국내에는 테리안과 관련된 공식 통계나 연구는 거의 없는 상황이다. 이는 남과 다른 정체성을 드러내기 어려운 사회 분위기와도 무관하지 않다. 임명호 교수는 "해외에는 자신이 테리안임을 밝히고 정체성을 공유하는 이들이 많지만, 국내는 아직 그러기 어려운 환경"이라며 "다만 앞으로 시간이 더 지나면서 다양한 정체성에 대한 이해가 확대되면 테리안에 대한 인식도 점차 확장될 것으로 본다"고 말했다.

그럼에도 불구하고 SNS에서는 '테리안' '쿼드러빙(Quadrobing)' 등의 키워드와 함께 동물 복장을 하거나 동물의 움직임을 모방한 사진과 영상이 다수 공유되고 있다. 쿼드러빙은 네발 동물처럼 달리거나 뛰고 착지하는 등의 동작을 하는 행위로, 자신이 동일시하는 동물의 움직임을 따라 하면서 심리적 안정감과 자기 몰입감을 느끼는 과정으로 여겨진다. 또한 일부 테리안들은 소규모 커뮤니티를 형성해 오프라인 모임이나 정체성 공유 활동을 진행하기도 한다.