[세상에 이런 병이?]

세상에는 무수한 병이 있고, 심지어 아직 밝혀지지 않은 미지의 질환들도 있다. 어떤 질환은 전 세계 환자 수가 100명도 안 될 정도로 희귀하다. 헬스조선은 [세상에 이런 병이?]라는 테마를 가지고 우리가 상상하기 어려운, 믿기 힘들지만 실재하는 질환들을 소개한다. (편집자주)

우리는 일상생활에서 크고 작게 타인, 또는 사물과 부딪히며 산다. 건강한 사람이라면 잠시 불편함을 느끼고 잊어버리지만, 이런 사소한 접촉이 극도의 통증으로 이어지는 사람들이 있다. ‘복합부위통증증후군(Complex Regional Pain Syndrome, CRPS)’ 환자들이다. 가장 최근 자료인 2022년 건강보험심사평가원 발표 통계에 따르면 국내 복합부위통증증후군 환자 수는 9859명이다. 연간 발병률은 10만 명당 29명 수준으로, 매년 1000명 이상의 환자가 새로 발생하고 있다.

복합부위통증증후군에 대해 아주대병원 마취통증의학과 최종범 교수와 환우회 이용우 회장에게 자세히 물었다.

◇극심한 통증·근력 저하까지 유발

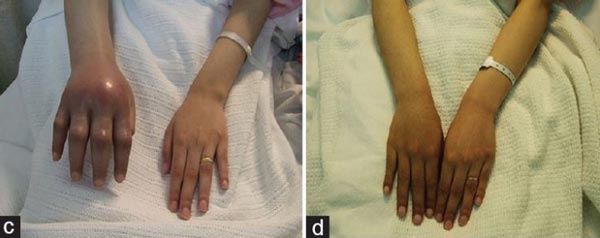

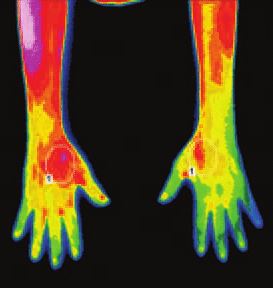

복합부위통증증후군은 신체의 한 부분에 극심한 통증이 지속적으로 나타나는 희귀질환이다. 통증이 가장 흔히 발생하는 부위는 팔, 다리, 손발이다. 질병관리청에서 공개한 자료에 따르면 상지에 44~61%, 하지에 39~51% 정도 발병한다. 일반적인 통증과 달리 환자들은 “칼로 찌르는 듯하다” “타는 것 같다”며 극도의 통증을 호소한다. 최종범 교수는 “하나도 안 아픈 것을 1, 가장 아픈 걸 10이라 하면 환자들은 보통 8, 9 이상이라 말한다”며 “갑작스럽게 너무 강한 통증이 와 쇼크로 쓰러지기도 한다”고 말했다. 이어 “건강한 사람은 몸을 살짝 만졌을 때 아프지 않은데 이 질환은 접촉에 매우 민감해 약하게 만져도 통증을 느끼는 이질통이 나타난다”고 말했다. 이외에도 아픈 부위만 체온이 변하거나 피부색이 자줏빛으로 변하거나 창백해지기도 한다. 통증 부위에 땀 분비가 급증 또는 급감하거나 피부가 붓는 땀샘 관련 증상이 나타날 수 있다. 근력이 떨어지면서 통증 부위만 떨리거나 움직임이 제한되기도 한다.

우리는 일상생활에서 크고 작게 타인, 또는 사물과 부딪히며 산다. 건강한 사람이라면 잠시 불편함을 느끼고 잊어버리지만, 이런 사소한 접촉이 극도의 통증으로 이어지는 사람들이 있다. ‘복합부위통증증후군(Complex Regional Pain Syndrome, CRPS)’ 환자들이다. 가장 최근 자료인 2022년 건강보험심사평가원 발표 통계에 따르면 국내 복합부위통증증후군 환자 수는 9859명이다. 연간 발병률은 10만 명당 29명 수준으로, 매년 1000명 이상의 환자가 새로 발생하고 있다.

복합부위통증증후군에 대해 아주대병원 마취통증의학과 최종범 교수와 환우회 이용우 회장에게 자세히 물었다.

◇극심한 통증·근력 저하까지 유발

복합부위통증증후군은 신체의 한 부분에 극심한 통증이 지속적으로 나타나는 희귀질환이다. 통증이 가장 흔히 발생하는 부위는 팔, 다리, 손발이다. 질병관리청에서 공개한 자료에 따르면 상지에 44~61%, 하지에 39~51% 정도 발병한다. 일반적인 통증과 달리 환자들은 “칼로 찌르는 듯하다” “타는 것 같다”며 극도의 통증을 호소한다. 최종범 교수는 “하나도 안 아픈 것을 1, 가장 아픈 걸 10이라 하면 환자들은 보통 8, 9 이상이라 말한다”며 “갑작스럽게 너무 강한 통증이 와 쇼크로 쓰러지기도 한다”고 말했다. 이어 “건강한 사람은 몸을 살짝 만졌을 때 아프지 않은데 이 질환은 접촉에 매우 민감해 약하게 만져도 통증을 느끼는 이질통이 나타난다”고 말했다. 이외에도 아픈 부위만 체온이 변하거나 피부색이 자줏빛으로 변하거나 창백해지기도 한다. 통증 부위에 땀 분비가 급증 또는 급감하거나 피부가 붓는 땀샘 관련 증상이 나타날 수 있다. 근력이 떨어지면서 통증 부위만 떨리거나 움직임이 제한되기도 한다.

2002년 미국 UCLA대병원에서 복합부위통증증후군을 진단받은 복합부위통증증후군 환우회 이용우 회장은 그로부터 20년이 지난 지금까지도 계속 치료를 받고 있다. 이 회장은 “증상이 심할 때는 손이 떨리고 강직이 온다”며 “이럴 땐 마약성 진통제로 통증을 완화해야 한다”고 말했다. 그는 “(치료가 된다기보다는) 증상을 조절하는 것”이라며 “심하게 아프면 무조건 응급실을 가야 한다”고 말했다. 이어 “마지막으로 응급실을 간 게 2년 전이지만 초기에는 10년 넘는 기간 동안 일주일에 꼬박 두세 번 이상 응급실에 가야 했다”고 말했다.

최종범 교수는 “겉으로 보기에는 증상이 나타나지 않는 경우도 많은데 환자 본인은 굉장히 아픈 병이니 여러 검사와 진찰을 통해 복합적으로 살핀 후 늦지 않게 진단하는 게 중요하다”고 말했다.

◇외상 후 발병하는 환자 많아

복합부위통증증후군의 명확한 원인이 밝혀지지 않았다. 다만, 외상(外傷) 후 많이 발병한다. 최종범 교수는 “외상이 질환 발병의 트리거(trigger·촉매제)가 되는 것”이라며 “유전자 변이에 대한 연구도 진행되고 있는데 환자들에게 공통적으로 발견된 변이가 없어서 아직까지는 외상을 가장 큰 원인으로 본다”고 말했다. 그런데, 외상이 생겼다고 모두 복합부위통증증후군을 겪는 것은 아니다. 최 교수는 “외상이 심해도 안 생길 사람은 안 생기고, 외상이 심하지 않은데도 생기는 사람도 있어서 정해진 게 없다”며 “여러 학회에서 연구를 진행하고 있지만 아직 기전이 명확히 알려지지 않았다”고 말했다.

최종범 교수는 “겉으로 보기에는 증상이 나타나지 않는 경우도 많은데 환자 본인은 굉장히 아픈 병이니 여러 검사와 진찰을 통해 복합적으로 살핀 후 늦지 않게 진단하는 게 중요하다”고 말했다.

◇외상 후 발병하는 환자 많아

복합부위통증증후군의 명확한 원인이 밝혀지지 않았다. 다만, 외상(外傷) 후 많이 발병한다. 최종범 교수는 “외상이 질환 발병의 트리거(trigger·촉매제)가 되는 것”이라며 “유전자 변이에 대한 연구도 진행되고 있는데 환자들에게 공통적으로 발견된 변이가 없어서 아직까지는 외상을 가장 큰 원인으로 본다”고 말했다. 그런데, 외상이 생겼다고 모두 복합부위통증증후군을 겪는 것은 아니다. 최 교수는 “외상이 심해도 안 생길 사람은 안 생기고, 외상이 심하지 않은데도 생기는 사람도 있어서 정해진 게 없다”며 “여러 학회에서 연구를 진행하고 있지만 아직 기전이 명확히 알려지지 않았다”고 말했다.

◇치료와 취미 활동 함께 해야

아직 완치법이 없어 질환이 발생하면 통증을 완화하는 치료를 진행한다. 최종범 교수는 “소염진통제를 포함한 여러 약물을 시도했다가 효과가 없으면 강한 마약성 진통제까지 필요한 경우가 많다”며 “마약성 진통제 사용을 줄이기 위해 척수에 전기 자극을 가하는 시술을 진행해 다른 자극을 줘서 통증을 덜 느끼게 하기도 한다”고 말했다.

극단적인 경우에는 통증을 느끼는 부위를 절단하는 수술도 진행한다. 최종범 교수는 “의사들이 권유하지는 않고 환자가 도저히 힘들어서 못 견디겠다고 하면 절단하는 경우가 있다”고 말했다. 다만, 통증 부위를 절단한다 해도 통증이 완전히 사라지는 것은 아니다. 최 교수는 “이미 극심한 통증이 뇌에 각인됐기 때문에 그 통증의 느낌이 계속 남아서 힘들 수 있다”며 “뇌에 각인된 통증이 심해지는 것을 막기 위해 (절단 수술 이후에도) 꾸준한 치료가 필요하다”이라고 말했다.

최종범 교수는 “(환자들에게) 아무리 아파도 하고 싶은 걸 찾아 실천하라고 계속해서 이야기한다”며 “공연을 좋아하면 직접 공연을 보러 가는 등의 취미 활동을 찾으면 좋겠다”고 말했다. 이어 “무언가를 하다 보면 통증을 조금이라도 잊을 수 있지 않을까 하는 바람에서 비롯된 것”이라고 말했다.

아직 완치법이 없어 질환이 발생하면 통증을 완화하는 치료를 진행한다. 최종범 교수는 “소염진통제를 포함한 여러 약물을 시도했다가 효과가 없으면 강한 마약성 진통제까지 필요한 경우가 많다”며 “마약성 진통제 사용을 줄이기 위해 척수에 전기 자극을 가하는 시술을 진행해 다른 자극을 줘서 통증을 덜 느끼게 하기도 한다”고 말했다.

극단적인 경우에는 통증을 느끼는 부위를 절단하는 수술도 진행한다. 최종범 교수는 “의사들이 권유하지는 않고 환자가 도저히 힘들어서 못 견디겠다고 하면 절단하는 경우가 있다”고 말했다. 다만, 통증 부위를 절단한다 해도 통증이 완전히 사라지는 것은 아니다. 최 교수는 “이미 극심한 통증이 뇌에 각인됐기 때문에 그 통증의 느낌이 계속 남아서 힘들 수 있다”며 “뇌에 각인된 통증이 심해지는 것을 막기 위해 (절단 수술 이후에도) 꾸준한 치료가 필요하다”이라고 말했다.

최종범 교수는 “(환자들에게) 아무리 아파도 하고 싶은 걸 찾아 실천하라고 계속해서 이야기한다”며 “공연을 좋아하면 직접 공연을 보러 가는 등의 취미 활동을 찾으면 좋겠다”고 말했다. 이어 “무언가를 하다 보면 통증을 조금이라도 잊을 수 있지 않을까 하는 바람에서 비롯된 것”이라고 말했다.

◇환우회, 연구 기회와 관심 촉구하기도

최종범 교수는 “복합부위통증증후군은 희귀질환이기 때문에 (소수인) 환자들을 돕고 질환을 알리는 환우회의 역할이 중요하다”고 말했다. 이용우 회장은 “환우회에서는 희귀질환에 대한 교육과 상담을 진행하고 희귀질환을 알리는 홍보 활동도 한다”며 “치료 환경을 개선할 수 있는 방안을 모색하고 여러 기관과 교류하며 환자가 적절한 치료를 받을 수 있도록 돕고 있다”고 말했다. 희귀질환은 환자 수가 적어 질환에 대한 정보가 알려지지 않은 경우가 많다. 이로 인해 정확하지 않은 정보가 알려져 환자들이 제대로 된 치료를 받지 못할 수도 있다. 이 회장은 “인터넷에 떠도는 정보를 믿기보다는 주치의를 신뢰하고 치료에 대한 긍정적인 생각을 가지면 좋겠다”고 말했다. 이어 “무엇보다 가장 큰 문제는 희귀질환이다 보니 환자 사례가 부족해 교수님들이 질환을 자세히 연구할 수 있는 기회가 부족하다”며 희귀질환에 대한 관심이 커지길 바란다고 전했다.

최종범 교수는 “복합부위통증증후군은 희귀질환이기 때문에 (소수인) 환자들을 돕고 질환을 알리는 환우회의 역할이 중요하다”고 말했다. 이용우 회장은 “환우회에서는 희귀질환에 대한 교육과 상담을 진행하고 희귀질환을 알리는 홍보 활동도 한다”며 “치료 환경을 개선할 수 있는 방안을 모색하고 여러 기관과 교류하며 환자가 적절한 치료를 받을 수 있도록 돕고 있다”고 말했다. 희귀질환은 환자 수가 적어 질환에 대한 정보가 알려지지 않은 경우가 많다. 이로 인해 정확하지 않은 정보가 알려져 환자들이 제대로 된 치료를 받지 못할 수도 있다. 이 회장은 “인터넷에 떠도는 정보를 믿기보다는 주치의를 신뢰하고 치료에 대한 긍정적인 생각을 가지면 좋겠다”고 말했다. 이어 “무엇보다 가장 큰 문제는 희귀질환이다 보니 환자 사례가 부족해 교수님들이 질환을 자세히 연구할 수 있는 기회가 부족하다”며 희귀질환에 대한 관심이 커지길 바란다고 전했다.