언론이 유명인의 자살을 다룰 때 보도 방향을 바꾸자 일반인 자살률이 크게 감소했다는 연구 결과가 나왔다. 자살을 묘사하는 언론 보도를 자제하고 신중히 전하면 자살을 예방할 수 있다는 ‘파파게노 효과’(Papageno effect)가 과학적으로 규명된 셈이다.

성균관의대 삼성서울병원 정신건강의학과 전홍진 교수팀은 우리나라의 최근 자살률이 줄어든 배경을 분석해 언론의 보도변화가 미친 영향이라는 결론을 내렸다.

보건복지부가 발간한 ‘2021 자살예방백서’에 따르면 2020년 자살사망자 수는 1만 3018명으로 잠정 집계됐다. 전년 1만 3799명보다 781명(5.7%) 감소했다. 자살률이 최고치에 이르렀던 2011년(1만 5906명)과 2019년을 비교하면 2107명(13.2%) 줄어들었다.

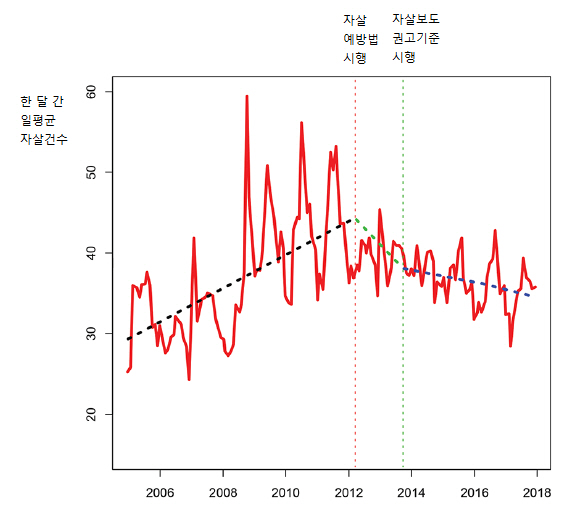

전홍진 교수팀은 2012년 자살예방법 시행과 더불어 2013년 자살보도 권고기준이 언론 현장에 적용되면서 이러한 감소에 크게 기여했다고 봤다. 연구팀에 따르면 ‘자살예방법’과 ‘자살보도 권고기준’ 시행 이전인 2005년부터 2011년 사이 유명인의 자살 관련 보도가 나간 후 한 달 동안 일반인 자살률은 평균 18% 늘었다.

유명인의 사망 직전 한 달 평균값과 비교한 결과로 5년 치 월간 평균 자살률과 코스피(KOSPI) 지수, 실업률, 소비자물가지수(CPI) 등을 모두 반영해도 자살보도가 미친 영향이 뚜렷했다. 유명인의 자살보도를 접하면서 힘든 상황에 있는 일반인들이 이에 동조하거나 우울증, 자살생각 등 부정적 요소들이 악화하면서 ‘베르테르 효과’(Werther effect)가 나타난 탓이다.

변화는 2012년부터 감지됐다. 2012년 ‘자살예방법’과 2013년 ‘자살보도 권고기준’이 차례로 시행되면서, 유명인 자살보도 후 한 달 간 자살률 증가 폭이 단계적으로 감소하는 경향이 확인됐다. 2013~2017년 사이에는 통계적으로도 유의미한 차이가 없는 것으로 나타났다. 법적, 제도적 정비와 더불어 자살을 대하는 언론의 보도 방향이 바뀐 덕분이다.

전홍진 교수는 “언론의 노력으로 지난 10년간 더 많은 생명을 지킬 수 있었지만, 2018년 이후 다시 영향력이 늘어나고 있다”면서 “유튜브, 소셜미디어 등을 통해 더 쉽게, 더 다양한 경로로 유명인의 자살 관련 소식이 전해지는 만큼 이에 대해서도 자정을 위한 사회적 합의와 지원이 필요하다”고 말했다. 전 교수는 자살률을 더 감소시키기 위한 방안으로 “근거 중심 지역사회 맞춤형 자살 예방 대책”과 “지역사회 복지 인센티브를 통한 사회 연결성 증진 방안 등도 도움이 될 것”이라고 덧붙였다.

한편, 연구 결과는 학술지 ‘호주-뉴질랜드 정신의학 저널(Australian & New Zealand Journal of Psychiatry)’ 최근호에 게재됐다.