삼성서울병원·헬스조선 공동기획-나의 희망이야기⑪

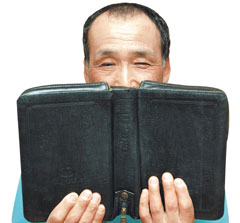

선천성 소안구증 윤천식(49)씨

내게 세상은 희미함 그 자체였다. 어머니 모습이 갈수록 흐릿해지더니 칠판 글씨, 선생님 얼굴까지 뿌옇게 보였다. 국민(초등)학교 2학년 때 어머니는 동네에서 하나뿐인 안경점에 데리고 갔다.

안경사는 ‘원시’라며 노인이 쓰는 두꺼운 돋보기를 내밀었다. 전교에서 유일하게 돋보기를 쓰고 다녔지만 교정시력은 0.15에 불과했고, 불행 중 다행히도 이 시력은 더 이상 떨어지지 않았다. 우여곡절 끝에 고등학교를 졸업했지만 눈이 나빠 군대를 갈 수도, 운전면허를 딸 수도, 취직을 할 수도 없었다. 트럭에 과자를 싣고 다니며 배달하는 사람의 조수로 일하는 등 생업(生業)을 위해 할 수 있는 일은 다 했다.

수로(水路) 건설현장 인부로 일하던 2002년 어느 날, 눈을 찌르는 듯한 통증이 왔다. 서울의 큰 병원을 찾았더니 의사는 “눈 뒷부분 구조물이 작은 ‘소(小) 안구증’으로 태어난데다 녹내장과 백내장까지 겹쳤다. 눈이 작아 수술이 어렵고, 지금보다 더 심한 부작용도 나타날 수 있는데 수술을 하겠느냐”고 했다. 잠깐 갈등했지만 선택의 여지가 없었다. 그 뒤부터 병원 치료와 수술의 연속이었다.

백내장 수술을 받은 뒤 왼쪽 눈과 오른쪽 눈을 번갈아 가면서 녹내장 수술을 5~6회씩 받았다. 매번 수술 후 1주일 정도는 안정을 위해 꼼짝없이 누워 있어야 했기 때문에 생업에는 신경을 쓸 수 없었다.

2005년 6월, 마지막 녹내장 수술을 받고 나니 오른쪽 눈이 안 보였고, 조금 지나자 왼쪽 눈마저 보이지 않았다. 우려하던 합병증이 나타난 것이다. 밤낮조차 구분되지 않았다. 병원에선 각막 이식밖에 길이 없다는 결론을 내리고, 각막 이식 응급 대기자 명단에 이름을 올렸다.

장님이나 다름없었다. 혼자서 화장실도 못 가고, 밥도 아내가 먹여줘야 먹을 수 있었다. 하루 종일 방에 눕거나 벽에 기대어 라디오를 들었다.

가정 형편은 갈수록 어려워졌다. 객지에서 일하는 큰 딸(23)이 돌보던 아들(19)은 대학 입학을 포기했고, 둘째(21)도 대학 입학 1학기가 끝나고 휴학했다.

하루에도 몇 번씩 “차라리 죽고 싶다”고 생각하던 무렵인 2006년 12월, 병원에서 “이식할 각막이 구해졌다”고 연락이 왔다.

즉시 왼쪽 눈 각막 이식수술을 받았지만 빛이 들어오는 것만 어렴풋이 느껴졌을 뿐 물체를 감지할 수 없었다. 오른쪽 눈 각막 이식을 위해 3개월을 기다렸다.

2007년 3월, 최후의 희망이었던 오른쪽 눈 각막 이식수술이 이뤄졌다. ‘기적’은 곧바로 나타나지 않았다. 수술 후 눈에 피가 고여 2개월 뒤 다시 피를 빼는 수술까지 받았다. 그랬더니 점점 시야가 선명해져 지난 10월, 마침내 오른쪽 눈 시력이 0.2가 됐다.

6년 만에 가장으로 돌아왔다. 다시 다리를 놓고 수로를 만드는 건설현장에 나가고 있다. 돈을 벌 수 있다는 것도 고맙지만 나도 보통사람처럼 살 수 있어서 더 행복하다. ‘장님 아버지’ 때문에 창창한 미래 앞에서 수 없이 눈물을 삼켜야 했던 아들과 딸들에게 너무 미안하고 고맙다는 말을 전하고 싶다.

/ 정리=홍세정 헬스조선 기자 hsj@chosun.com

주치의 코멘트

“각막 기증 활성화돼야”

소안구증 환자는 평생 저시력증에 시달린다. 눈 구조물은 작은데 수정체는 크다 보니 안압이 쉽게 높아져 녹내장이 잘 생기고, 이 때문에 실명하는 경우가 많다. 이런 환자의 눈은 겉 보기엔 정상인과 똑 같아 정밀 검사를 받지 않으면 병이 있는지 알기 어렵다. 정확한 통계는 없지만 발병률은 1~2만 명 중 1명꼴로 추정된다.

윤 씨는 저시력증이 있었다는 할머니에게서 소안구증 유전자를 물려받았을 것으로 추정된다. 윤 씨는 안구가 작아 여러 차례 녹내장과 백내장 수술을 받는 과정에서 각막이 손상돼 급기야 시력을 잃었고, 각막이식 수술이 불가피했다.

각막이식수술 후 시력저하, 충혈, 통증 등 거부반응이 올 때 적절한 치료를 받아야 회복이 가능하다. 윤 씨는 수술 후 충혈이 왔지만 다행히도 적절한 시기에 치료를 받아 시력을 회복할 수 있었다. 우리나라는 외국에 비해 상대적으로 각막 기증자가 적어 아직도 많은 환자가 각막이식을 받기 위해 오랜 기간 고통 속에서 기다리고 있다. 더 많은 사람이 각막기증에 관심을 가졌으면 좋겠다.

/ 정태영 삼성서울병원 안과 교수