[이광민의 크리미널 마인드]

때는 1997년 5월. 일본 고베의 한 중학교 교문 앞에 놓인 비닐봉지 하나. 봉지를 열자 그 안에는 잘린 신체의 일부가 들어 있었다. 그리고 함께 들어 있던 편지에는 이런 글이.

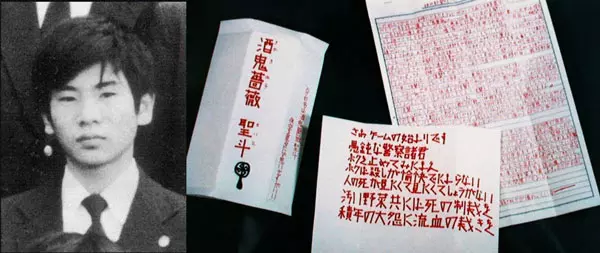

“자, 게임이 시작되었습니다. 우둔한 경찰 제군, 나를 저지해 보시게. 나는 살인이 즐거워서 견딜 수가 없어. 사람이 죽는 걸 보고 싶어 미치겠어.”

편지의 마지막에는 자신을 ‘학교 살인자 사카키바라’라 칭한 서명이 남아 있었다. 이 엽기적인 사건은 순식간에 일본 사회 전체를 공포로 몰아넣었다.

수사는 혼란스러웠다. 잔혹한 수법과 대담한 도발로 인해 범인은 차량을 운전할 수 있는 성인 남성일 것이라는 추정이 우세했다. 언론 역시 연쇄살인범, 사이코패스 성인을 전제로 사건을 보도했다. 그러나 편지 속 문체는 어딘가 미성숙했고, 과장된 표현과 장난기 어린 도발이 섞여 있었다. 경찰은 조심스럽게 가능성을 넓히기 시작했다. 범인은 어쩌면 ‘어른’이 아닐 수도 있다는 가설이었다.

사실 이 사건은 예전부터 이미 시작되고 있었다. 1997년 2월, 인근에서 초등학생 여학생 두 명이 망치로 괴한에게 머리를 맞는 사건이 발생했다. 다행히 생명에는 지장이 없었지만, 이 사건은 이후 연쇄 범죄로 이어졌다. 한 달 뒤, 또 다른 초등학생 여학생이 같은 수법으로 공격당했고 1주일 뒤 숨졌다. 같은 날 또 다른 인근에서 초등학교 3학년 여학생이 칼에 찔리는 사건까지 벌어졌다. 그리고 두 달 뒤, 고베의 중학교 교문 앞에 문제의 ‘그 봉지’가 놓였다.

결정적 단서는 다시 ‘편지’였다. 6월 초, 고베 지역 신문사에 두 번째 편지가 도착했다. 비에 젖어 글씨가 번질 것을 우려해 같은 내용의 편지를 두 통이나 보낸 것이 오히려 범인을 드러내는 스모킹건이 됐다. 필적 감정 결과, 편지는 인근 중학교 3학년 학생이었던 아즈마 신이치로의 것으로 밝혀졌다. 일본 사회를 충격에 빠뜨린 연쇄살인범의 정체는 당시 만 14세의 소년이었다.

그는 편지에서 자신을 ‘사카키바라 세이토’라 불렀다. 성은 일본에 존재하지 않는 것이었고, 이름은 자신이 즐겨 그리던 호러 만화 속 잔혹한 살인귀의 것이었다. 아즈마 신이치로는 자신의 내면에 자리한 폭력성과 살인 충동을 ‘사카키바라’라는 또 다른 이름으로 분리해 부르고 있었던 셈이다.

그렇다면 질문은 자연스럽게 이어진다. 겉으로 보기에는 평범했던 한 중학생, 어떻게 이토록 극단적인 폭력에 이르게 되었을까.

첫째, 가정 내 정서적 환경의 불안정성이다. 아버지는 장시간 부재했고, 어머니는 규범과 예절을 강조하며 엄격한 훈육을 반복했다. 어린 시절부터 그는 불안과 신체 증상으로 반응했고, 가정은 심리적으로 안전한 공간이 되지 못했다.

둘째, 상실 경험 이후의 왜곡된 정서 발달이다. 그에게 유일한 정서적 위안이었던 할머니가 초등학교 고학년 무렵 사망한 이후, 그는 동물 학대와 잔혹한 상상에 몰두하기 시작했다. 죽음과 폭력에 대한 집착은 점차 일상화됐다.

셋째, 조기 경고 신호에 대한 사회적 대응의 한계다. 학교에서는 반복적인 폭력 행동과 이상 징후가 관찰됐고, 의료적 개입도 있었지만, 가정·학교·의료 시스템은 유기적으로 작동하지 못했다. 위험 신호가 누적됐지만, 효과적인 개입으로 이어지지 못했다.

그럼에도 이 사건이 완전히 피할 수 없는 비극이었는지에 대해서는 여전히 논의의 여지가 남는다. 범행이 이어지던 1997년 5월, 체포되기 한 달여 전, 아즈마 신이치로는 학교를 그만둔 뒤 어머니와 함께 상담 치료를 받고 있었다. 그리고 어느 날 그는 어머니에게 조심스럽게 이렇게 물었다고 한다. “나, 그림을 배워볼까? 미술 학교에 진학해도 괜찮아?” 이에 어머니는 “좋은 생각인데? 선생님께 여쭤보고 그림을 배울 수 있는 학교를 찾아볼게”라고 답했다.

폭력과 죽음의 언어로 가득 차 있던 소년의 세계 한가운데서, 이 질문은 이례적으로 ‘삶 쪽으로 향한 신호’였다. 왜곡된 방식이었지만 그는 오래전부터 그림을 그리고 이야기를 만들며 자신의 세계를 표현해 왔다. 지속된 상담으로 어머니도 그간의 가혹한 훈육이 아닌 따뜻한 돌봄이 아이에게 필요하다는 걸 깨닫고 있었다. 만약 이 신호를 더 이르게, 더 일관되게 붙잡아줄 수 있었다면, 그가 ‘사카키바라’라는 이름으로 분리해 놓았던 파괴적 충동은 사회적으로 용납되는 다른 형태로 표출될 수 있지 않았을까.

이 사건은 흔히 ‘악마적 소년 범죄’로 기억된다. 그러나 그렇게만 규정하는 순간, 우리는 그 이전에 존재했던 수많은 경고 신호와 사회적 책임의 영역을 함께 지워버리게 된다. 범죄자는 책임을 져야 하지만, 동시에 사회가 어떤 지점에서 개입할 수 있었는지를 돌아보는 일 역시 필요하다.

1997년 고베의 중학교 교문 앞에 놓였던 것은 한 사회가 놓쳐버린 질문이기도 했다. 우리는 지금, 비슷한 질문 앞에서 과연 얼마나 준비돼 있는지 자신에게 물어야 할 시점이다.

“자, 게임이 시작되었습니다. 우둔한 경찰 제군, 나를 저지해 보시게. 나는 살인이 즐거워서 견딜 수가 없어. 사람이 죽는 걸 보고 싶어 미치겠어.”

편지의 마지막에는 자신을 ‘학교 살인자 사카키바라’라 칭한 서명이 남아 있었다. 이 엽기적인 사건은 순식간에 일본 사회 전체를 공포로 몰아넣었다.

수사는 혼란스러웠다. 잔혹한 수법과 대담한 도발로 인해 범인은 차량을 운전할 수 있는 성인 남성일 것이라는 추정이 우세했다. 언론 역시 연쇄살인범, 사이코패스 성인을 전제로 사건을 보도했다. 그러나 편지 속 문체는 어딘가 미성숙했고, 과장된 표현과 장난기 어린 도발이 섞여 있었다. 경찰은 조심스럽게 가능성을 넓히기 시작했다. 범인은 어쩌면 ‘어른’이 아닐 수도 있다는 가설이었다.

사실 이 사건은 예전부터 이미 시작되고 있었다. 1997년 2월, 인근에서 초등학생 여학생 두 명이 망치로 괴한에게 머리를 맞는 사건이 발생했다. 다행히 생명에는 지장이 없었지만, 이 사건은 이후 연쇄 범죄로 이어졌다. 한 달 뒤, 또 다른 초등학생 여학생이 같은 수법으로 공격당했고 1주일 뒤 숨졌다. 같은 날 또 다른 인근에서 초등학교 3학년 여학생이 칼에 찔리는 사건까지 벌어졌다. 그리고 두 달 뒤, 고베의 중학교 교문 앞에 문제의 ‘그 봉지’가 놓였다.

결정적 단서는 다시 ‘편지’였다. 6월 초, 고베 지역 신문사에 두 번째 편지가 도착했다. 비에 젖어 글씨가 번질 것을 우려해 같은 내용의 편지를 두 통이나 보낸 것이 오히려 범인을 드러내는 스모킹건이 됐다. 필적 감정 결과, 편지는 인근 중학교 3학년 학생이었던 아즈마 신이치로의 것으로 밝혀졌다. 일본 사회를 충격에 빠뜨린 연쇄살인범의 정체는 당시 만 14세의 소년이었다.

그는 편지에서 자신을 ‘사카키바라 세이토’라 불렀다. 성은 일본에 존재하지 않는 것이었고, 이름은 자신이 즐겨 그리던 호러 만화 속 잔혹한 살인귀의 것이었다. 아즈마 신이치로는 자신의 내면에 자리한 폭력성과 살인 충동을 ‘사카키바라’라는 또 다른 이름으로 분리해 부르고 있었던 셈이다.

그렇다면 질문은 자연스럽게 이어진다. 겉으로 보기에는 평범했던 한 중학생, 어떻게 이토록 극단적인 폭력에 이르게 되었을까.

첫째, 가정 내 정서적 환경의 불안정성이다. 아버지는 장시간 부재했고, 어머니는 규범과 예절을 강조하며 엄격한 훈육을 반복했다. 어린 시절부터 그는 불안과 신체 증상으로 반응했고, 가정은 심리적으로 안전한 공간이 되지 못했다.

둘째, 상실 경험 이후의 왜곡된 정서 발달이다. 그에게 유일한 정서적 위안이었던 할머니가 초등학교 고학년 무렵 사망한 이후, 그는 동물 학대와 잔혹한 상상에 몰두하기 시작했다. 죽음과 폭력에 대한 집착은 점차 일상화됐다.

셋째, 조기 경고 신호에 대한 사회적 대응의 한계다. 학교에서는 반복적인 폭력 행동과 이상 징후가 관찰됐고, 의료적 개입도 있었지만, 가정·학교·의료 시스템은 유기적으로 작동하지 못했다. 위험 신호가 누적됐지만, 효과적인 개입으로 이어지지 못했다.

그럼에도 이 사건이 완전히 피할 수 없는 비극이었는지에 대해서는 여전히 논의의 여지가 남는다. 범행이 이어지던 1997년 5월, 체포되기 한 달여 전, 아즈마 신이치로는 학교를 그만둔 뒤 어머니와 함께 상담 치료를 받고 있었다. 그리고 어느 날 그는 어머니에게 조심스럽게 이렇게 물었다고 한다. “나, 그림을 배워볼까? 미술 학교에 진학해도 괜찮아?” 이에 어머니는 “좋은 생각인데? 선생님께 여쭤보고 그림을 배울 수 있는 학교를 찾아볼게”라고 답했다.

폭력과 죽음의 언어로 가득 차 있던 소년의 세계 한가운데서, 이 질문은 이례적으로 ‘삶 쪽으로 향한 신호’였다. 왜곡된 방식이었지만 그는 오래전부터 그림을 그리고 이야기를 만들며 자신의 세계를 표현해 왔다. 지속된 상담으로 어머니도 그간의 가혹한 훈육이 아닌 따뜻한 돌봄이 아이에게 필요하다는 걸 깨닫고 있었다. 만약 이 신호를 더 이르게, 더 일관되게 붙잡아줄 수 있었다면, 그가 ‘사카키바라’라는 이름으로 분리해 놓았던 파괴적 충동은 사회적으로 용납되는 다른 형태로 표출될 수 있지 않았을까.

이 사건은 흔히 ‘악마적 소년 범죄’로 기억된다. 그러나 그렇게만 규정하는 순간, 우리는 그 이전에 존재했던 수많은 경고 신호와 사회적 책임의 영역을 함께 지워버리게 된다. 범죄자는 책임을 져야 하지만, 동시에 사회가 어떤 지점에서 개입할 수 있었는지를 돌아보는 일 역시 필요하다.

1997년 고베의 중학교 교문 앞에 놓였던 것은 한 사회가 놓쳐버린 질문이기도 했다. 우리는 지금, 비슷한 질문 앞에서 과연 얼마나 준비돼 있는지 자신에게 물어야 할 시점이다.