김진오의 毛나리자(모발 나려면 이것부터 알자)

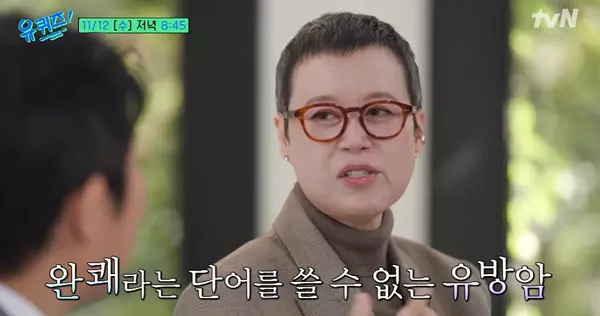

최근 방송인 박미선 씨가 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연했습니다. 오랜만에 대중 앞에 선 그는 “가짜 뉴스가 많아서 생존 신고를 하러 나왔다”고 웃으며 말했습니다. 시청자들의 시선은 자연스럽게 그녀의 짧은 머리로 향했습니다. 항암 치료를 마친 뒤 다시 자라기 시작한 머리카락이었고, 그 머리에는 긴 시간의 투병과 회복의 이야기가 고스란히 담겨 있었습니다.

유방암은 완치율이 높아졌지만, 여전히 여성들에게 큰 두려움의 대상입니다. 수술, 항암, 방사선, 호르몬 치료까지 이어지는 과정은 몸의 회복을 넘어 삶 전체를 흔들어 놓습니다. 그중에서도 탈모는 가장 눈에 띄는 변화이자 환자에게 가장 큰 심리적 충격을 주는 부작용입니다. 머리카락이 빠지는 순간, 많은 환자는 거울 속 낯선 얼굴을 마주하며 ‘내가 정말 병에 걸렸구나’를 실감하게 됩니다.

항암제는 빠르게 분열하는 세포를 공격해 암세포를 없애지만, 머리카락을 만드는 모낭 세포도 함께 영향을 받습니다. 치료가 시작되고 몇 주가 지나면 머리카락이 한꺼번에 빠져나가고, 손끝에 감기던 머리의 감촉이 사라집니다. 생명을 지키기 위한 어쩔 수 없는 과정이지만 자신을 잃어버린 듯한 상실감이 뒤따릅니다.

최근에는 이런 항암 유발 탈모를 줄이려는 방법들이 꾸준히 연구되고 있습니다. 그중 하나가 두피를 차갑게 식혀 항암제가 모낭에 도달하는 양을 줄이는 ‘두피 냉각 요법’입니다. 여러 임상 결과에 따르면 이 방법은 탈모 위험을 크게 낮추고, 머리카락의 재성장을 촉진하는 데도 도움을 줍니다. 예전에는 혹시 냉각으로 인해 암세포가 두피에 남지 않을까 하는 우려도 있었지만, 생존율이나 재발률에 영향을 주지 않는다는 결과가 확인되면서 안심하고 사용할 수 있게 되었습니다. 이제 머리카락을 지키는 일은 단순한 미용이 아니라 치료 과정의 일부가 되었습니다.

그러나 항암이 끝났다고 머리카락 걱정이 끝나는 것은 아닙니다. 많은 환자가 이후 몇 년간 호르몬 치료를 이어가는데, 이때 사용하는 약물 역시 서서히 머리숱을 줄입니다. 남성형이나 여성형 탈모와 비슷한 양상으로 진행되기 때문에 시간이 지나며 정수리나 앞머리의 숱이 줄어드는 경우가 많습니다. 어떤 환자들은 항암이 끝났는데도 머리가 계속 빠지는 이유를 몰라 불안해합니다. 이런 변화는 외모의 문제를 넘어 자존감과 치료 지속 의지에도 영향을 줍니다. ‘약 때문에 머리가 빠지는데 계속 먹어야 하나’ 하는 마음이 들면 치료를 중단하는 경우도 생깁니다.

요즘은 이런 문제를 적극적으로 관리하는 방향으로 패러다임이 바뀌고 있습니다. 항암치료 전에는 두피 냉각을 미리 계획하고, 치료 중에는 두피 보습과 영양 관리, 치료 후에는 미녹시딜 같은 탈모 치료를 병행합니다. 머리카락을 완전히 되돌릴 수는 없어도, 탈모의 진행을 막고 회복 속도를 높일 수 있습니다. 무엇보다 중요한 것은 환자 스스로 ‘머리카락을 돌보고 있다’는 감각을 갖는 것입니다. 그것이 치료를 이어갈 힘이 되기 때문입니다.

박미선 씨가 보여준 짧은 머리는 단순한 헤어스타일의 변화가 아닙니다. 투병을 마친 뒤에도 여전히 무대에 서고, 웃고, 자신의 이야기를 나누고 있습니다. 그 모습을 본 사람들은 ‘나도 괜찮을 수 있겠구나’ 하는 용기를 얻었을 겁니다. 머리카락이 다시 자라는 과정은 단순히 외모의 회복이 아니라, 삶을 다시 시작하는 과정이기도 합니다.

병을 고친다는 건 단지 암세포를 없애는 일이 아닙니다. 치료가 끝난 뒤에도 환자가 자신의 모습으로 다시 살아갈 수 있도록 돕는 일, 그것이 진짜 치료입니다. 머리카락이 다시 자라는 일 또한 완치의 한 부분입니다.

(*이 칼럼은 뉴헤어성형외과 김진오 원장의 기고입니다.)

유방암은 완치율이 높아졌지만, 여전히 여성들에게 큰 두려움의 대상입니다. 수술, 항암, 방사선, 호르몬 치료까지 이어지는 과정은 몸의 회복을 넘어 삶 전체를 흔들어 놓습니다. 그중에서도 탈모는 가장 눈에 띄는 변화이자 환자에게 가장 큰 심리적 충격을 주는 부작용입니다. 머리카락이 빠지는 순간, 많은 환자는 거울 속 낯선 얼굴을 마주하며 ‘내가 정말 병에 걸렸구나’를 실감하게 됩니다.

항암제는 빠르게 분열하는 세포를 공격해 암세포를 없애지만, 머리카락을 만드는 모낭 세포도 함께 영향을 받습니다. 치료가 시작되고 몇 주가 지나면 머리카락이 한꺼번에 빠져나가고, 손끝에 감기던 머리의 감촉이 사라집니다. 생명을 지키기 위한 어쩔 수 없는 과정이지만 자신을 잃어버린 듯한 상실감이 뒤따릅니다.

최근에는 이런 항암 유발 탈모를 줄이려는 방법들이 꾸준히 연구되고 있습니다. 그중 하나가 두피를 차갑게 식혀 항암제가 모낭에 도달하는 양을 줄이는 ‘두피 냉각 요법’입니다. 여러 임상 결과에 따르면 이 방법은 탈모 위험을 크게 낮추고, 머리카락의 재성장을 촉진하는 데도 도움을 줍니다. 예전에는 혹시 냉각으로 인해 암세포가 두피에 남지 않을까 하는 우려도 있었지만, 생존율이나 재발률에 영향을 주지 않는다는 결과가 확인되면서 안심하고 사용할 수 있게 되었습니다. 이제 머리카락을 지키는 일은 단순한 미용이 아니라 치료 과정의 일부가 되었습니다.

그러나 항암이 끝났다고 머리카락 걱정이 끝나는 것은 아닙니다. 많은 환자가 이후 몇 년간 호르몬 치료를 이어가는데, 이때 사용하는 약물 역시 서서히 머리숱을 줄입니다. 남성형이나 여성형 탈모와 비슷한 양상으로 진행되기 때문에 시간이 지나며 정수리나 앞머리의 숱이 줄어드는 경우가 많습니다. 어떤 환자들은 항암이 끝났는데도 머리가 계속 빠지는 이유를 몰라 불안해합니다. 이런 변화는 외모의 문제를 넘어 자존감과 치료 지속 의지에도 영향을 줍니다. ‘약 때문에 머리가 빠지는데 계속 먹어야 하나’ 하는 마음이 들면 치료를 중단하는 경우도 생깁니다.

요즘은 이런 문제를 적극적으로 관리하는 방향으로 패러다임이 바뀌고 있습니다. 항암치료 전에는 두피 냉각을 미리 계획하고, 치료 중에는 두피 보습과 영양 관리, 치료 후에는 미녹시딜 같은 탈모 치료를 병행합니다. 머리카락을 완전히 되돌릴 수는 없어도, 탈모의 진행을 막고 회복 속도를 높일 수 있습니다. 무엇보다 중요한 것은 환자 스스로 ‘머리카락을 돌보고 있다’는 감각을 갖는 것입니다. 그것이 치료를 이어갈 힘이 되기 때문입니다.

박미선 씨가 보여준 짧은 머리는 단순한 헤어스타일의 변화가 아닙니다. 투병을 마친 뒤에도 여전히 무대에 서고, 웃고, 자신의 이야기를 나누고 있습니다. 그 모습을 본 사람들은 ‘나도 괜찮을 수 있겠구나’ 하는 용기를 얻었을 겁니다. 머리카락이 다시 자라는 과정은 단순히 외모의 회복이 아니라, 삶을 다시 시작하는 과정이기도 합니다.

병을 고친다는 건 단지 암세포를 없애는 일이 아닙니다. 치료가 끝난 뒤에도 환자가 자신의 모습으로 다시 살아갈 수 있도록 돕는 일, 그것이 진짜 치료입니다. 머리카락이 다시 자라는 일 또한 완치의 한 부분입니다.

(*이 칼럼은 뉴헤어성형외과 김진오 원장의 기고입니다.)