[당신의 오늘이 안녕하길]

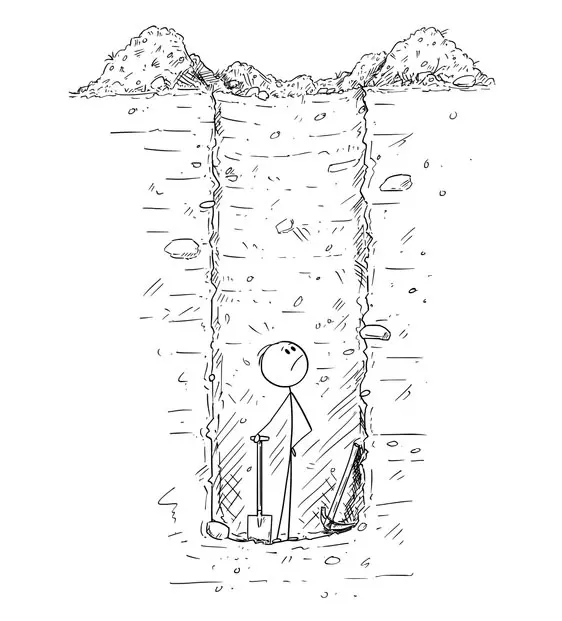

구덩이에 빠진 사람이 있습니다. 그의 손에는 삽이 있습니다. 삽질을 하면 구덩이 위로 올라가는데 도움이 될까요?

우리는 일상에서 다양한 감정에 부딪힙니다. 그중에는 편안하고 긍정적인 감정도 있지만, 부정적인 감정도 있습니다. 두려움, 죄책감, 무기력감, 취약함과 같은 부정적인 감정으로 불안정할 때, 마음은 본능적으로 불편한 감정을 지금 당장 없애라며 재촉합니다. 주변 시선이 두려워 외출을 미루고, 무기력함에 침대에 누워 쇼츠를 보고, 죄책감에 거절 대신 억지 승낙을 하기도 합니다.

이러한 행동은 모두 ‘마음이 시키는 행동’입니다. 불편한 감정에서 멀어지려는 움직임이기 때문에 이제부터는 ‘물러나기’ 라고 부르겠습니다.

물러나기는 즉각적인 위안을 줍니다. 잠깐은 마음이 편안하다고 말합니다. 하지만, 물러나기가 정말 감정을 없애 줄까요? 외출하지 않으면 정말 두려움이 극복되고, 쇼츠를 보면 기분이 나아질까요? 잠시 편해진 듯하나 장기적으로는 그렇지 않습니다. 금세 두려움이 다시 찾아오기 때문에, 두려움을 없애기 위하여 또다시 물러납니다. 이렇게 두려움 → 물러나기 → 잠시 안도 → 두려움의 반복 → 물러나기의 악순환에 빠집니다.

마치 그 과정은 두려움을 피하고자 구덩이를 점점 더 깊이 파는 것과 비슷합니다. 물러나기가 반복되면 행동의 안전 범위가 점차 좁아집니다. 처음에는 사람이 적은 곳만큼은 안전하게 느꼈던 분도, 물러나기가 반복되면 ‘내 집’만, 나중에는 ‘내 방’만 안전하고 다른 모든 것은 두렵게 느껴지는 공포의 일반화(Fear generalization)가 진행되기도 합니다. 그러다 보면 행동반경이 좁아지고 내가 원하는 삶과는 점점 멀어집니다. 하지만, 물러나기는 감정을 순간적으로 줄여주는 확실한 단기 효과가 있습니다. 그래서 무심코 사용하는 도구, 삽이 됩니다. 삽은 구멍을 파기에는 유용하지만, 깊은 구덩이에서 삽질을 하면 구멍이 더 깊어져 갈 뿐입니다.

우리가 물러나기를 반복하는 이유 중 하나는 감정을 ‘없애야 하는 나쁜 것’으로 느끼기 때문입니다. 하지만 감정은 우리를 돕기 위한 신호를 보낼 뿐입니다. 불안은 위험에 미리 대비할 수 있도록 돕고, 무기력함은 에너지가 떨어져 회복할 시간이 필요함을 전달합니다. 따라서 감정을 없애려 애쓰기보다, 감정에 접촉하여 신호를 들으며, 내가 중요하게 여기는 쪽으로 움직이는 법을 배울 수 있습니다. 수용전념치료(ACT, Acceptance and Commitment Therapy)에서는 이렇게 나의 가치에 맞는 방향으로 움직이는 행동을 ‘다가가기’ 라고 부릅니다.

다시 구덩이로 돌아가 보겠습니다. 위에서 누군가 사다리를 내려 줍니다. 사다리를 타기 위해 가장 먼저 해야 할 일은 무엇일까요? 그것은 손에 들고 있던 삽을 내려놓는 것입니다. ‘물러나기’가 익숙하고 당장은 더 편해 보여도, 양손에 꽉 쥔 삽을 놓지 않고 사다리에 오를 수는 없습니다. 효과 없는 습관을 멈추는 용기가 ‘다가가기’의 첫걸음입니다.

불편한 감정을 없애려는 시도는 라면이 짜다며 라면 국물의 스프를 건져내려는 것과 같습니다. 스프를 건져내려 하면 국물만 줄어들고 그 사이 라면은 불어버립니다. 라면이 짜다고 자신을 탓하며 스프를 건져낼 필요는 없습니다. 대신 우리는 간을 보고 물을 더 붓거나 건더기를 추가합니다. 마음도 마찬가지입니다. 고통의 원인을 탓하거나 감정 자체를 없애려는 물러나기 대신, 감정을 알아차리고 접촉한 채 나에게 도움이 되는 다가가기 행동을 추가하는 것이 더 실용적입니다. 이처럼, 마음이 시키는 행동과 마음에 효과적인 행동은 다를 수 있습니다.

그렇다고 강렬한 감정으로 불편을 겪는 분들께 ‘이제부터 물러나기는 하지 마시고 다가가기 하세요!’라고 말씀드릴 수는 없습니다. 대신 앞으로 한 주간 내 마음과 행동을 관찰해보았으면 합니다. 불편한 감정으로부터 물러나는 움직임에는 어떤 것이 있을까요? 그리고 나에게 중요한 것에 다가가는 움직임에는 어떤 것이 있을까요? 감정에 휩싸일 때, 잠깐 멈춰서 떠오르는 것을 알아차리고 그 순간에 머무르는 연습만으로도 감정에서 물러나기 위한 행동이 아닌 소중한 것에 다가가는 행동을 선택할 수 있는 작은 틈을 만들 수 있습니다.

우리는 일상에서 다양한 감정에 부딪힙니다. 그중에는 편안하고 긍정적인 감정도 있지만, 부정적인 감정도 있습니다. 두려움, 죄책감, 무기력감, 취약함과 같은 부정적인 감정으로 불안정할 때, 마음은 본능적으로 불편한 감정을 지금 당장 없애라며 재촉합니다. 주변 시선이 두려워 외출을 미루고, 무기력함에 침대에 누워 쇼츠를 보고, 죄책감에 거절 대신 억지 승낙을 하기도 합니다.

이러한 행동은 모두 ‘마음이 시키는 행동’입니다. 불편한 감정에서 멀어지려는 움직임이기 때문에 이제부터는 ‘물러나기’ 라고 부르겠습니다.

물러나기는 즉각적인 위안을 줍니다. 잠깐은 마음이 편안하다고 말합니다. 하지만, 물러나기가 정말 감정을 없애 줄까요? 외출하지 않으면 정말 두려움이 극복되고, 쇼츠를 보면 기분이 나아질까요? 잠시 편해진 듯하나 장기적으로는 그렇지 않습니다. 금세 두려움이 다시 찾아오기 때문에, 두려움을 없애기 위하여 또다시 물러납니다. 이렇게 두려움 → 물러나기 → 잠시 안도 → 두려움의 반복 → 물러나기의 악순환에 빠집니다.

마치 그 과정은 두려움을 피하고자 구덩이를 점점 더 깊이 파는 것과 비슷합니다. 물러나기가 반복되면 행동의 안전 범위가 점차 좁아집니다. 처음에는 사람이 적은 곳만큼은 안전하게 느꼈던 분도, 물러나기가 반복되면 ‘내 집’만, 나중에는 ‘내 방’만 안전하고 다른 모든 것은 두렵게 느껴지는 공포의 일반화(Fear generalization)가 진행되기도 합니다. 그러다 보면 행동반경이 좁아지고 내가 원하는 삶과는 점점 멀어집니다. 하지만, 물러나기는 감정을 순간적으로 줄여주는 확실한 단기 효과가 있습니다. 그래서 무심코 사용하는 도구, 삽이 됩니다. 삽은 구멍을 파기에는 유용하지만, 깊은 구덩이에서 삽질을 하면 구멍이 더 깊어져 갈 뿐입니다.

우리가 물러나기를 반복하는 이유 중 하나는 감정을 ‘없애야 하는 나쁜 것’으로 느끼기 때문입니다. 하지만 감정은 우리를 돕기 위한 신호를 보낼 뿐입니다. 불안은 위험에 미리 대비할 수 있도록 돕고, 무기력함은 에너지가 떨어져 회복할 시간이 필요함을 전달합니다. 따라서 감정을 없애려 애쓰기보다, 감정에 접촉하여 신호를 들으며, 내가 중요하게 여기는 쪽으로 움직이는 법을 배울 수 있습니다. 수용전념치료(ACT, Acceptance and Commitment Therapy)에서는 이렇게 나의 가치에 맞는 방향으로 움직이는 행동을 ‘다가가기’ 라고 부릅니다.

다시 구덩이로 돌아가 보겠습니다. 위에서 누군가 사다리를 내려 줍니다. 사다리를 타기 위해 가장 먼저 해야 할 일은 무엇일까요? 그것은 손에 들고 있던 삽을 내려놓는 것입니다. ‘물러나기’가 익숙하고 당장은 더 편해 보여도, 양손에 꽉 쥔 삽을 놓지 않고 사다리에 오를 수는 없습니다. 효과 없는 습관을 멈추는 용기가 ‘다가가기’의 첫걸음입니다.

불편한 감정을 없애려는 시도는 라면이 짜다며 라면 국물의 스프를 건져내려는 것과 같습니다. 스프를 건져내려 하면 국물만 줄어들고 그 사이 라면은 불어버립니다. 라면이 짜다고 자신을 탓하며 스프를 건져낼 필요는 없습니다. 대신 우리는 간을 보고 물을 더 붓거나 건더기를 추가합니다. 마음도 마찬가지입니다. 고통의 원인을 탓하거나 감정 자체를 없애려는 물러나기 대신, 감정을 알아차리고 접촉한 채 나에게 도움이 되는 다가가기 행동을 추가하는 것이 더 실용적입니다. 이처럼, 마음이 시키는 행동과 마음에 효과적인 행동은 다를 수 있습니다.

그렇다고 강렬한 감정으로 불편을 겪는 분들께 ‘이제부터 물러나기는 하지 마시고 다가가기 하세요!’라고 말씀드릴 수는 없습니다. 대신 앞으로 한 주간 내 마음과 행동을 관찰해보았으면 합니다. 불편한 감정으로부터 물러나는 움직임에는 어떤 것이 있을까요? 그리고 나에게 중요한 것에 다가가는 움직임에는 어떤 것이 있을까요? 감정에 휩싸일 때, 잠깐 멈춰서 떠오르는 것을 알아차리고 그 순간에 머무르는 연습만으로도 감정에서 물러나기 위한 행동이 아닌 소중한 것에 다가가는 행동을 선택할 수 있는 작은 틈을 만들 수 있습니다.

[본 자살 예방 캠페인은 보건복지부 및 한국생명존중희망재단·대한정신건강재단·헬스조선이 함께합니다.]