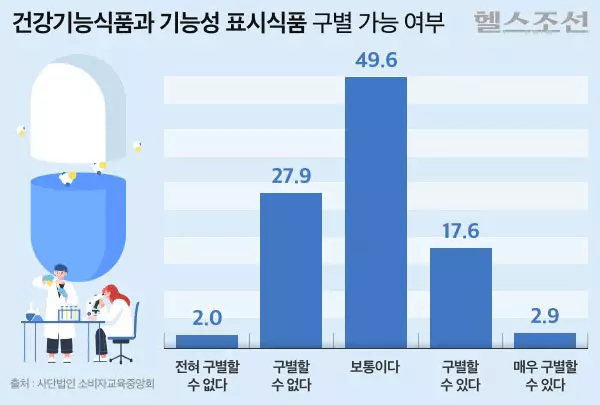

소비자의 약 20%만 건강기능식품과 기능성 표시 일반 식품을 정확히 구별할 수 있다고 답한 것으로 조사됐다.

소비자교육중앙회는 혼동을 유발하는 광고로 소비자 피해가 생기는 것을 예방하기 위해 기초 자료를 마련하고자 지난 8월 1일부터 22일까지 소비자 1000명을 대상으로 인식도 조사를 실시했다.

그 결과, 건강기능식품과 기능성 표시 일반 식품을 구별할 수 있는 응답자는 20.5%였고, 기능성 표시 일반 식품에 대해 잘 안다고 답한 비율은 11.8%에 불과한 것으로 나타났다.

기능성 표시 일반 식품은 일반 식품에 과학적 근거가 확인된 '기능성 원료'를 넣고, 기능성을 표시한 식품이다. 지난 2020년 식품의약품안전처가 '일반식품 기능성 표시제'를 시행하면서 도입됐다.

기능성 표시 일반 식품은 건강기능식품과 달리 식품의약품안전처에 별도 심사를 받거나, 기능성을 인정 받을 필요가 없다. 건강기능식품은 기능이 검증된 식품으로, 인체적용시험이나 독성·안전성 데이터 등을 식약처에 제출해 심사를 받아야 한다.

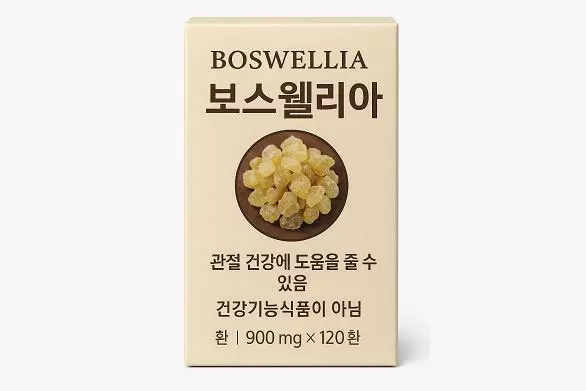

두 식품은 로고와 문구로 구분이 가능하다. 건강기능식품만 '건강기능식품' 로고나 마크를 사용할 수 있고, 기능성 표시 일반 식품은 반드시 '건강기능식품이 아님'이라는 문구를 표기해야 한다. 또 기능성 표시 일반 식품은 정제·환·캡슐 등 건강기능식품이나 약으로 오인할 수 있는 제형으로 제조할 수 없다. 다만, 과자, 캔디류, 추잉껌, 초콜릿류, 장류, 조미식품, 당류가공품, 음료류, 과·채가공품은 정제형태로, 식용유지류는 캡슐형태로 제조할 수 있다. 규제에는 의약품이나 건강기능식품으로 오인·혼동할 우려가 없도록 제조해야 한다고 규정하고 있지만, 해당 허점을 악용한 제품이 최근 증가하고 있다.

소비자교육중앙회는 혼동을 유발하는 광고로 소비자 피해가 생기는 것을 예방하기 위해 기초 자료를 마련하고자 지난 8월 1일부터 22일까지 소비자 1000명을 대상으로 인식도 조사를 실시했다.

그 결과, 건강기능식품과 기능성 표시 일반 식품을 구별할 수 있는 응답자는 20.5%였고, 기능성 표시 일반 식품에 대해 잘 안다고 답한 비율은 11.8%에 불과한 것으로 나타났다.

기능성 표시 일반 식품은 일반 식품에 과학적 근거가 확인된 '기능성 원료'를 넣고, 기능성을 표시한 식품이다. 지난 2020년 식품의약품안전처가 '일반식품 기능성 표시제'를 시행하면서 도입됐다.

기능성 표시 일반 식품은 건강기능식품과 달리 식품의약품안전처에 별도 심사를 받거나, 기능성을 인정 받을 필요가 없다. 건강기능식품은 기능이 검증된 식품으로, 인체적용시험이나 독성·안전성 데이터 등을 식약처에 제출해 심사를 받아야 한다.

두 식품은 로고와 문구로 구분이 가능하다. 건강기능식품만 '건강기능식품' 로고나 마크를 사용할 수 있고, 기능성 표시 일반 식품은 반드시 '건강기능식품이 아님'이라는 문구를 표기해야 한다. 또 기능성 표시 일반 식품은 정제·환·캡슐 등 건강기능식품이나 약으로 오인할 수 있는 제형으로 제조할 수 없다. 다만, 과자, 캔디류, 추잉껌, 초콜릿류, 장류, 조미식품, 당류가공품, 음료류, 과·채가공품은 정제형태로, 식용유지류는 캡슐형태로 제조할 수 있다. 규제에는 의약품이나 건강기능식품으로 오인·혼동할 우려가 없도록 제조해야 한다고 규정하고 있지만, 해당 허점을 악용한 제품이 최근 증가하고 있다.

실제 인식 조사 결과, 소비자가 구별하기 어렵다고 답한 이유는 ▲건강기능식품이나 의약품 성분을 함유한 원료를 사용해서(27.8%) ▲건강기능식품 형태(정제·캡슐)를 사용해서(19.7%) ▲제품에 함유된 원료·성분 등을 강조 표시해서(19.6%) 순으로 나타났다.

소비자교육중앙회는 온라인에서 판매되고 있는 기능성을 표방하는 일반식품 752건(기능성 원료·성분 30개)을 대상으로 실태조사와 광고 분석을 진행했다. 그 결과, 실제로 콘드로이친, 보스웰리아, 아르기닌 등 건강기능식품으로 알려진 성분이 일반식품에도 다수 사용되고 있었다. 소비자교육중앙회는 "해당 성분을 사용한 기능성 표시 일반식품은 ‘면역력 증진, 피로 개선, 관절 건강’ 등 기능성 표현을 강조해 소비자가 건강기능식품으로 오인할 가능성이 컸다"고 했다.

정제·캡슐 제형도 62%로 과반수 이상이었고, PTP 포장도 11.3%로 확인돼 외관상 구별이 어려웠다. 섭취 방법에서도 ‘1일 섭취량·섭취 횟수’ 기재가 대부분(97.9%)을 차지해 일반식품이 마치 매일 섭취해야 하는 건강기능식품처럼 인식될 우려가 있었다. 또 광고 문구를 살펴보면 ▲기능성 원료와 성분 강조(68.1%) ▲논문·출처 불분명한 자료 사용(13.0%) ▲기능성 강조(12.6%) 순으로 나타났다.

소비자교육중앙회는 온라인에서 판매되고 있는 기능성을 표방하는 일반식품 752건(기능성 원료·성분 30개)을 대상으로 실태조사와 광고 분석을 진행했다. 그 결과, 실제로 콘드로이친, 보스웰리아, 아르기닌 등 건강기능식품으로 알려진 성분이 일반식품에도 다수 사용되고 있었다. 소비자교육중앙회는 "해당 성분을 사용한 기능성 표시 일반식품은 ‘면역력 증진, 피로 개선, 관절 건강’ 등 기능성 표현을 강조해 소비자가 건강기능식품으로 오인할 가능성이 컸다"고 했다.

정제·캡슐 제형도 62%로 과반수 이상이었고, PTP 포장도 11.3%로 확인돼 외관상 구별이 어려웠다. 섭취 방법에서도 ‘1일 섭취량·섭취 횟수’ 기재가 대부분(97.9%)을 차지해 일반식품이 마치 매일 섭취해야 하는 건강기능식품처럼 인식될 우려가 있었다. 또 광고 문구를 살펴보면 ▲기능성 원료와 성분 강조(68.1%) ▲논문·출처 불분명한 자료 사용(13.0%) ▲기능성 강조(12.6%) 순으로 나타났다.

소비자교육중앙회는 여섯 가지의 규제 개혁이 필요하다고 밝혔다. 첫번째는 ‘건강기능식품 아님’ 문구 표시 제도를 강화하는 것이다. 모든 기능성 표방 일반식품에는 제품 전면이나 광고에 해당 문구를 의무적으로 삽입하도록 하고, 글자 크기·위치·색상 등 구체적인 기준을 법령으로 규정해 형식적 고지에 그치지 않도록 해야 한다고 했다. 둘째로, 제형 관리 기준 확립을 요구했다. 일반식품에서 정제·캡슐·PTP 포장 등을 원칙적으로 제한하거나, 불가피할 경우 추가 고지 의무와 엄격한 관리 기준을 부과해야 한다고 밝혔다. 셋째로 기능성 성분 표시 관리 강화를 주장했다. 일반식품이 건강기능식품의 기능성 성분(보스웰리아, 아르기닌, 콘드로이친 등)을 강조하거나 1일 섭취량·횟수를 표시하는 행위는 소비자 혼동을 유발하므로, 이에 대한 표시 기준을 명확히 마련해야 한다고 했다. 넷째로, 광고 규제·사전 심의 제도를 도입해야 한다고 했다. 다섯째로, 기업의 자율 규제 강화를 요청했다. 여섯째로, 소비자 정보 제공과 교육 연계가 중요하다고 밝혔다. 정부와 기업은 기능성 성분·원료 표시 가이드라인을 제작·배포해, 취약 집단을 대상으로 맞춤형 캠페인을 추진할 것을 요청했다.

한편, 조사에서 응답자 다수도 규제 필요성에 높은 공감대를 보였다. 기능성 표방하는 일반식품에 대해 ‘건강기능식품 아님’이라는 문구의 표시 필요성에 대해 84.9%가 긍정적으로 답했고, 캡슐이나 정제 형태의 일반식품 판매 금지 필요성에 대해서도 66.1%가 필요하다고 인식했다. 기능성 표시 일반식품에 대한 표시 사항 규제 필요성은 87.9%, 허위·과장 광고 규제는 91.1%, 광고 모니터링 필요성은 93.3%로 나타났다.

한편, 조사에서 응답자 다수도 규제 필요성에 높은 공감대를 보였다. 기능성 표방하는 일반식품에 대해 ‘건강기능식품 아님’이라는 문구의 표시 필요성에 대해 84.9%가 긍정적으로 답했고, 캡슐이나 정제 형태의 일반식품 판매 금지 필요성에 대해서도 66.1%가 필요하다고 인식했다. 기능성 표시 일반식품에 대한 표시 사항 규제 필요성은 87.9%, 허위·과장 광고 규제는 91.1%, 광고 모니터링 필요성은 93.3%로 나타났다.