중등도 관상동맥협착증은 심장으로 혈액을 공급하는 혈관이 40~70% 막힌 질환이다. 이 질환의 진단·치료에 이용되는 2가지 검사 도구(분획혈류예비력, 혈관내초음파)가 각기 다른 장점을 지니면서도 장기적으로는 동등한 임상 효과를 보인다는 사실이 최근 미국순환기학회지에 발표됐다.

서울대병원 순환기내과 구본권·양석훈·황도연·강지훈 교수 및 중국 저장대 국제 공동 연구팀이 한국·중국의 18개 기관에서 모집된 중등도 관상 동맥 협착증 환자 1682명을 최대 7년간 추적 관찰하고, 분획혈류예비력 검사와 혈관내초음파 검사의 효과를 비교해 15일 발표했다.

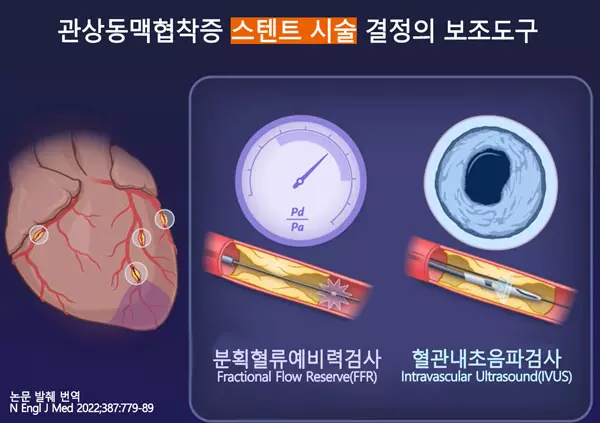

관상 동맥 질환은 혈관이 좁아진 정도에 따라 스텐트 삽입술 등 치료를 받는다. 그러나 중등도 관상동맥협착증은 환자마다 최적의 치료법이 다르며, 이를 정밀하게 결정하고 불필요한 시술을 줄이기 위해 다양한 보조 도구가 활용되고 있다. 대표적인 검사 방법은 감소한 혈류를 측정하는 ‘분획혈류예비력 검사’와 초음파로 동맥 경화의 모양이나 혈관의 내경 크기를 확인하는 ‘혈관내 초음파 검사’다.

연구팀은 2022년 FLAVOUR 연구를 발표함으로써 두 도구의 임상 결과가 단기적으로 동일하되, 분획혈류예비력 검사를 통해 불필요한 시술을 줄일 수 있음을 규명했다. 그러나 2년 이상 장기적 임상 결과는 명확치 않았다. 이에 이번 연구에서는 FLAVOUR 연구에 참여했던 분획혈류예비력군(838명)과 혈관내초음파군(844명)을 최대 7년간 추적했다.

분석 결과, 분획혈류예비력군은 첫 치료 후 스텐트 시술을 통한 재관류술(막힌 혈관에 혈류를 공급하는 시술)을 받는 비율이 더 높았다. 특히 일전에 치료받았던 혈관에 2년 이후 재관류술을 또 받을 위험이 1.9배 컸다. 이는 처음에 약물 치료만 시행했으나 시간이 지나 스텐트 시술이 필요해지는 경우가 분획 혈류 예비력군에서 많았기 때문이라고 연구팀은 설명했다.

그러나 전체 기간을 두고 보면 치료 대상 혈관의 누적 스텐트 시술은 분획혈류예비력군이 유의미하게 낮았다. 이 기간 혈관내초음파군은 10명 중 6명(60.5%)이 시술을 받은 반면, 분획혈류예비력군은 10명 중 3~4명(38.8%)이 받았다. 이는 앞선 연구에서 드러난 바와 같이 분획혈류예비력 검사는 불필요한 스텐트 시술을 줄이는 데 유리하기 때문이다.

환자 특성에 따라 적합한 검사를 선택하는 것이 치료에 유리한 것으로 확인됐다. 스텐트 시술 합병증 위험이 크거나, 다른 수술을 앞둔 등의 이유로 당장의 침습적 시술을 원치 않는 환자는 불필요한 시술을 줄이는 분획혈류예비력 검사를 선택할 수 있다. 반면, 병변 재발이 예상돼 초기부터 재관류술을 통한 적극적인 치료를 원한다면 스텐트 시술에 최적화된 혈관내초음파 검사를 선택할 수 있다.

어느 쪽을 택하든 장기적 효과는 동등한 것으로 확인됐다. 분획혈류예비력군과 혈관내초음파군은 주요 심장 사건 발생률(사망, 심근경색, 재관류술)에서 유의미한 차이를 보이지 않았다. 사망과 심근경색 각각의 발생률도 두 군에서 차이가 없어, 장기적으로 동등한 임상 효과를 보였다.

서울대병원 순환기내과 구본권·양석훈·황도연·강지훈 교수 및 중국 저장대 국제 공동 연구팀이 한국·중국의 18개 기관에서 모집된 중등도 관상 동맥 협착증 환자 1682명을 최대 7년간 추적 관찰하고, 분획혈류예비력 검사와 혈관내초음파 검사의 효과를 비교해 15일 발표했다.

관상 동맥 질환은 혈관이 좁아진 정도에 따라 스텐트 삽입술 등 치료를 받는다. 그러나 중등도 관상동맥협착증은 환자마다 최적의 치료법이 다르며, 이를 정밀하게 결정하고 불필요한 시술을 줄이기 위해 다양한 보조 도구가 활용되고 있다. 대표적인 검사 방법은 감소한 혈류를 측정하는 ‘분획혈류예비력 검사’와 초음파로 동맥 경화의 모양이나 혈관의 내경 크기를 확인하는 ‘혈관내 초음파 검사’다.

연구팀은 2022년 FLAVOUR 연구를 발표함으로써 두 도구의 임상 결과가 단기적으로 동일하되, 분획혈류예비력 검사를 통해 불필요한 시술을 줄일 수 있음을 규명했다. 그러나 2년 이상 장기적 임상 결과는 명확치 않았다. 이에 이번 연구에서는 FLAVOUR 연구에 참여했던 분획혈류예비력군(838명)과 혈관내초음파군(844명)을 최대 7년간 추적했다.

분석 결과, 분획혈류예비력군은 첫 치료 후 스텐트 시술을 통한 재관류술(막힌 혈관에 혈류를 공급하는 시술)을 받는 비율이 더 높았다. 특히 일전에 치료받았던 혈관에 2년 이후 재관류술을 또 받을 위험이 1.9배 컸다. 이는 처음에 약물 치료만 시행했으나 시간이 지나 스텐트 시술이 필요해지는 경우가 분획 혈류 예비력군에서 많았기 때문이라고 연구팀은 설명했다.

그러나 전체 기간을 두고 보면 치료 대상 혈관의 누적 스텐트 시술은 분획혈류예비력군이 유의미하게 낮았다. 이 기간 혈관내초음파군은 10명 중 6명(60.5%)이 시술을 받은 반면, 분획혈류예비력군은 10명 중 3~4명(38.8%)이 받았다. 이는 앞선 연구에서 드러난 바와 같이 분획혈류예비력 검사는 불필요한 스텐트 시술을 줄이는 데 유리하기 때문이다.

환자 특성에 따라 적합한 검사를 선택하는 것이 치료에 유리한 것으로 확인됐다. 스텐트 시술 합병증 위험이 크거나, 다른 수술을 앞둔 등의 이유로 당장의 침습적 시술을 원치 않는 환자는 불필요한 시술을 줄이는 분획혈류예비력 검사를 선택할 수 있다. 반면, 병변 재발이 예상돼 초기부터 재관류술을 통한 적극적인 치료를 원한다면 스텐트 시술에 최적화된 혈관내초음파 검사를 선택할 수 있다.

어느 쪽을 택하든 장기적 효과는 동등한 것으로 확인됐다. 분획혈류예비력군과 혈관내초음파군은 주요 심장 사건 발생률(사망, 심근경색, 재관류술)에서 유의미한 차이를 보이지 않았다. 사망과 심근경색 각각의 발생률도 두 군에서 차이가 없어, 장기적으로 동등한 임상 효과를 보였다.