국내 토양에서 항생제에 내성을 지닌 ‘수퍼 박테리아’ 증식을 억제하는 물질이 발견됐다.

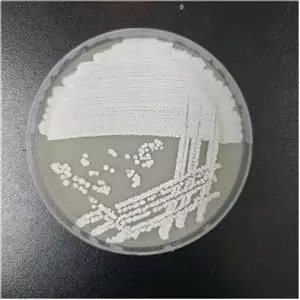

28일 국립생물자원관은 고려대·건국대 연구팀과 공동연구를 통해 ‘스트렙토마이세스 카나마이세티쿠스’라는 국내에 자생하는 토양 미생물(방선균)에서 ‘스베타마이신 C’라는 항생물질이 생산되는 것을 확인했다.

방선균은 주로 흙에 사는 미생물로 현존하는 항생제 60%가 방선균에서 유래했다. 스베타마이신 C는 2017년 국제 학계에 처음 보고된 펩타이드 계열 항생물질로 국내에서 발견된 건 이번이 처음이다.

연구팀에 따르면 스베타마이신 C는 페니실린계 항생제인 메티실린에 내성을 지닌 황색포도알균에 대해 ‘최소억제농도’가 12.5mg/L였다. 최소억제농도는 특정 항생물질이 세균의 증식을 눈에 띄게 억제할 수 있는 가장 옅은 농도로 값이 낮을수록 억제력이 강하다는 의미다.

황색포도알균은 인체에서 흔히 발견되는 균이다. 보균자가 건강할 때는 큰 문제가 없으나 면역력이 약해지면 고열·구토·설사·피부염·폐렴 등을 일으키며 패혈증 등 생명을 위협하는 합병증도 부른다.

1961년 영국에서 처음 발견된 메티실린 내성 황색포도알균은 메티실린 외에도 여러 항생제에 내성을 지닌 대표적인 수퍼박테리아다. 세계보건기구(WHO)는 메티실린 내성 황색포도알균을 신규 항생제 개발이 시급한 병원균으로 지정했다.

자원관은 항생제 원료 상당 부분을 외국에 의존하는 상황에서 국내 자생 미생물에서 새로운 항생물질을 찾았다는 점에서 이번 연구가 의미가 있다고 밝혔다.

이번 연구 결과는 내달 미생물학 국제 학술지(Journal of Microbiology)에 실릴 예정이다.

한편, 수퍼 박테리아의 정확한 명칭은 ‘다제내성균’이다. 여러 종류 항생제에 내성을 가진 세균을 뜻한다. 인간이 항생제를 필요 이상으로 사용하면 병원성 세균이 유전자 변이를 통해 기존 항생제에 대한 내성을 갖게 된다. 이러한 다제내성균에 감염된 환자는 항생제 효과가 적어 치료 방법이 제한된다. WHO는 이대로면 2050년 전세계에서 매년 1000만 명 이상이 다제내성균으로 사망할 것이라는 전망을 내놓은 바 있다.

28일 국립생물자원관은 고려대·건국대 연구팀과 공동연구를 통해 ‘스트렙토마이세스 카나마이세티쿠스’라는 국내에 자생하는 토양 미생물(방선균)에서 ‘스베타마이신 C’라는 항생물질이 생산되는 것을 확인했다.

방선균은 주로 흙에 사는 미생물로 현존하는 항생제 60%가 방선균에서 유래했다. 스베타마이신 C는 2017년 국제 학계에 처음 보고된 펩타이드 계열 항생물질로 국내에서 발견된 건 이번이 처음이다.

연구팀에 따르면 스베타마이신 C는 페니실린계 항생제인 메티실린에 내성을 지닌 황색포도알균에 대해 ‘최소억제농도’가 12.5mg/L였다. 최소억제농도는 특정 항생물질이 세균의 증식을 눈에 띄게 억제할 수 있는 가장 옅은 농도로 값이 낮을수록 억제력이 강하다는 의미다.

황색포도알균은 인체에서 흔히 발견되는 균이다. 보균자가 건강할 때는 큰 문제가 없으나 면역력이 약해지면 고열·구토·설사·피부염·폐렴 등을 일으키며 패혈증 등 생명을 위협하는 합병증도 부른다.

1961년 영국에서 처음 발견된 메티실린 내성 황색포도알균은 메티실린 외에도 여러 항생제에 내성을 지닌 대표적인 수퍼박테리아다. 세계보건기구(WHO)는 메티실린 내성 황색포도알균을 신규 항생제 개발이 시급한 병원균으로 지정했다.

자원관은 항생제 원료 상당 부분을 외국에 의존하는 상황에서 국내 자생 미생물에서 새로운 항생물질을 찾았다는 점에서 이번 연구가 의미가 있다고 밝혔다.

이번 연구 결과는 내달 미생물학 국제 학술지(Journal of Microbiology)에 실릴 예정이다.

한편, 수퍼 박테리아의 정확한 명칭은 ‘다제내성균’이다. 여러 종류 항생제에 내성을 가진 세균을 뜻한다. 인간이 항생제를 필요 이상으로 사용하면 병원성 세균이 유전자 변이를 통해 기존 항생제에 대한 내성을 갖게 된다. 이러한 다제내성균에 감염된 환자는 항생제 효과가 적어 치료 방법이 제한된다. WHO는 이대로면 2050년 전세계에서 매년 1000만 명 이상이 다제내성균으로 사망할 것이라는 전망을 내놓은 바 있다.