최훈의 이것도 심리학

최근 장안의 화제인 넷플릭스 예능 프로그램 ‘흑백요리사.’ 맛집 탐방이 취미인 필자도 놓칠 수 없었다. 유명 요리사들을 ‘백수저’, (사실 이미 충분히 유명하고 실력을 인정받았지만 상대적으로)인지도가 낮은 요리사들을 ‘흑수저’로 구분해서 경쟁을 펼치는 요리 서바이벌 예능 프로그램이다. 화려한 요리쇼에 개성 있고 냉철한 심사위원들의 심사평까지, 시간 가는 줄 모르고 프로그램을 정주행하고 있는데, 뭔가 익숙한 형태가 눈에 띄었다. 흑백요리사의 로고였다.

왼쪽 그림은 흑백요리사의 로고, 오른쪽 그림은 루빈의 컵이다. 프로그램 제목처럼 로고의 가운데에는 숟가락이 놓여있다. 절반은 흑수저, 다른 절반은 백수저로 구성된, 과거 애니메이션 ‘마징가Z’에 나오는 아수라 백작의 형태를 하고 있다. 청백도 아니고 홍백도 아닌, 이 흑백의 대비는 강렬하다. 특히 시지각을 전공하고 있는 필자에게는 더욱 흥미롭다.

‘본다’는 행위는 빛을 해석하는 행위라고 할 수 있다. 태양이나 전등과 같은 광원에서 나온 빛이 사물에 닿아 반사되면, 그 반사된 빛이 눈에 들어가고, 그 빛의 정보를 해석하는 것이 보는 행위가 된다. 그래서 우리의 뇌에 전달되는 가장 기본적인 정보는 ‘빛이 존재하는지’ 여부가 된다. 빛이 들어온다면, 그리고 특히 강한 빛이라면 우리는 백색으로 인식하게 되고, 반대로 빛이 들어오지 않는다면 흑색이 된다.

그래서 흑백요리사에는 더할 나위 없이 어울리는 형태다. 인지도가 높아서 빛나는 존재인 백수저, 그리고 아직 빛을 내지 못해 자신의 존재를 인식시키지 못한 흑수저. 그 둘이 하나의 형태로 맞닿아 하나의 숟가락을 형성하고 있다.

그런데 로고를 잘 보면, 숟가락만 보이는 것이 아니다. 숟가락을 사이에 둔 두 사람이 보인다. 검은 사람과 하얀 사람. 아마도 백수저와 흑수저 요리사를 형상화한 것이리라.(잘 보니 백종원, 안성재 두 심사위원으로 보이기도 한데…)

이 형태의 그림은 심리학을 전공하는 사람에게는 너무나 익숙한 형태다. ‘루빈의 컵’이라는 것과 너무 닮았다. 위 사진의 오른쪽 그림이 루빈의 컵이다. 흰색 부분을 보면 컵(혹은 트로피)이 보이지만, 검은색 부분을 보면 두 명의 사람이 마주 보고 있는 장면으로 보인다. 게슈탈트 심리학(형태주의 심리학)을 이야기할 때 빠지지 않고 나오는 그림이다.

시각 환경은 무척 복잡하다. 우리 주변은 다양한 형태를 가진 수많은 물건들이 촘촘하게 배열돼 있다. 이 환경을 뇌가 눈에 맺힌 이미지를 통해 분석해가는 것이 시지각 과정이다. 그런데 물리적 세상은 3차원의 공간이지만, 눈에 맺힌 이미지는 2차원의 평면 세상이다. 따라서 안 그래도 복잡한 세상이 눈에 들어오면, 그 많은 물건들이 겹치고 서로 가리며 훨씬 더 복잡한 장면을 만들어낸다. 이런 복잡한 이미지를 대상으로 시각 시스템이 하는 일은 첫째로 경계를 찾고, 그 경계를 바탕으로 전경(물체)과 배경을 구분하는 것이다.

루빈의 컵이 심리학 교과서에 빠지지 않는 이유는 동일한 사진에서 전경과 배경의 역할이 정반대가 될 수 있음을 보여주는 예이기 때문이다. 컵에 주의를 기울이고 있을 때 양 옆의 검은색 사람 형태는 의미가 없다. 그냥 검은 색 배경에 지나지 않을 뿐이다. 반대로 양쪽 검은색 사람 형태에 주의를 주면, 가운데 흰색 컵 부분은 그냥 흰색 배경일 뿐이다. 동일한 장면에서도 내가 주의를 기울이는 부분에 따라 전경과 배경이 달라질 수 있음을 알려준다.

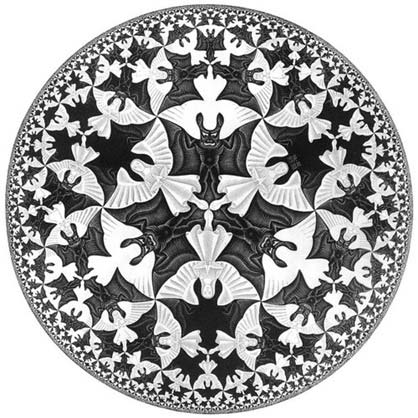

이와 같은 전경과 배경의 오묘함은 미술계에서도 관심이 많았는데, 네덜란드 출신 화가 에셔가 그 대표격이라고 할 수 있다. 아래 그림을 잠시 보자.

‘본다’는 행위는 빛을 해석하는 행위라고 할 수 있다. 태양이나 전등과 같은 광원에서 나온 빛이 사물에 닿아 반사되면, 그 반사된 빛이 눈에 들어가고, 그 빛의 정보를 해석하는 것이 보는 행위가 된다. 그래서 우리의 뇌에 전달되는 가장 기본적인 정보는 ‘빛이 존재하는지’ 여부가 된다. 빛이 들어온다면, 그리고 특히 강한 빛이라면 우리는 백색으로 인식하게 되고, 반대로 빛이 들어오지 않는다면 흑색이 된다.

그래서 흑백요리사에는 더할 나위 없이 어울리는 형태다. 인지도가 높아서 빛나는 존재인 백수저, 그리고 아직 빛을 내지 못해 자신의 존재를 인식시키지 못한 흑수저. 그 둘이 하나의 형태로 맞닿아 하나의 숟가락을 형성하고 있다.

그런데 로고를 잘 보면, 숟가락만 보이는 것이 아니다. 숟가락을 사이에 둔 두 사람이 보인다. 검은 사람과 하얀 사람. 아마도 백수저와 흑수저 요리사를 형상화한 것이리라.(잘 보니 백종원, 안성재 두 심사위원으로 보이기도 한데…)

이 형태의 그림은 심리학을 전공하는 사람에게는 너무나 익숙한 형태다. ‘루빈의 컵’이라는 것과 너무 닮았다. 위 사진의 오른쪽 그림이 루빈의 컵이다. 흰색 부분을 보면 컵(혹은 트로피)이 보이지만, 검은색 부분을 보면 두 명의 사람이 마주 보고 있는 장면으로 보인다. 게슈탈트 심리학(형태주의 심리학)을 이야기할 때 빠지지 않고 나오는 그림이다.

시각 환경은 무척 복잡하다. 우리 주변은 다양한 형태를 가진 수많은 물건들이 촘촘하게 배열돼 있다. 이 환경을 뇌가 눈에 맺힌 이미지를 통해 분석해가는 것이 시지각 과정이다. 그런데 물리적 세상은 3차원의 공간이지만, 눈에 맺힌 이미지는 2차원의 평면 세상이다. 따라서 안 그래도 복잡한 세상이 눈에 들어오면, 그 많은 물건들이 겹치고 서로 가리며 훨씬 더 복잡한 장면을 만들어낸다. 이런 복잡한 이미지를 대상으로 시각 시스템이 하는 일은 첫째로 경계를 찾고, 그 경계를 바탕으로 전경(물체)과 배경을 구분하는 것이다.

루빈의 컵이 심리학 교과서에 빠지지 않는 이유는 동일한 사진에서 전경과 배경의 역할이 정반대가 될 수 있음을 보여주는 예이기 때문이다. 컵에 주의를 기울이고 있을 때 양 옆의 검은색 사람 형태는 의미가 없다. 그냥 검은 색 배경에 지나지 않을 뿐이다. 반대로 양쪽 검은색 사람 형태에 주의를 주면, 가운데 흰색 컵 부분은 그냥 흰색 배경일 뿐이다. 동일한 장면에서도 내가 주의를 기울이는 부분에 따라 전경과 배경이 달라질 수 있음을 알려준다.

이와 같은 전경과 배경의 오묘함은 미술계에서도 관심이 많았는데, 네덜란드 출신 화가 에셔가 그 대표격이라고 할 수 있다. 아래 그림을 잠시 보자.

천사가 보이는가, 아니면 악마가 보이는가? 이 그림은 인터넷에서 심리검사처럼 회자되기도 하는데, 사실 심리검사용 그림은 아니다. 에셔의 ‘천사와 악마’(Angels and Demons, 1941)라는 작품으로, 흰색 부분을 전경으로 보면 천사가 보이고, 검은색 부분을 전경으로 보면 악마가 보이는 그림이다. 결국 세상도 보기 나름이라는 생각이 들게끔 하는 작품이라고도 할 수 있겠다.

전경-배경 구분의 문제가 심리치료에 적용될 때 언급되는 것이 게슈탈트 심리치료다. 내담자가 직면하고 있는 문제는 내담자가 전경으로 바라보고 있는 현상이다. 하지만 그 문제는 배경이라고 생각하는 부분에서 유발되는 경우가 많다. 이때 전경과 배경을 순환시키면서 자신의 문제점을 명확하게 인식하고 다룰 수 있도록 한다.

흑백요리사에서 흑수저 요리사들은 어쩌면 프로그램 초반부에는 백수저 요리사들을 전경으로 한 배경에 지나지 않았을지도 모른다. 실제로 프로그램에서 백수저 요리사들은 본명으로 불리지만, 흑수저 요리사들은 닉네임으로 불린다. 하지만 프로그램이 진행될수록 오랜 시간 묵묵히 자신의 자리에서 흘려온 땀과 고민의 양만큼 전경이 되게 하는 것이 제작진의 의도가 아니었을까? 프로그램이 화제가 되면서 흑수저 요리사들의 가게들이 백수저 요리사들의 가게들보다 먼저 예약이 마감되었다고 한다.(이미 흑수저 요리사들도 인기 식당을 운영하고 있었다는 것이 함정이기는 하다.)

독자분들은 전경의 삶을 살고 있는가, 배경의 삶을 살고 있는가. 고된 세상은 나를 배경으로 밀어내는 듯한 기분을 갖게 한다. 삶의 힘듦은 그냥 배경으로의 삶에 만족하며 하루하루를 보내게 하고 있는지도 모른다. 하지만 내 인생의 전경은 나뿐이다. 오늘도 주인공이 된 삶을 시작하는 이들에게 힘찬 응원을 전한다.

전경-배경 구분의 문제가 심리치료에 적용될 때 언급되는 것이 게슈탈트 심리치료다. 내담자가 직면하고 있는 문제는 내담자가 전경으로 바라보고 있는 현상이다. 하지만 그 문제는 배경이라고 생각하는 부분에서 유발되는 경우가 많다. 이때 전경과 배경을 순환시키면서 자신의 문제점을 명확하게 인식하고 다룰 수 있도록 한다.

흑백요리사에서 흑수저 요리사들은 어쩌면 프로그램 초반부에는 백수저 요리사들을 전경으로 한 배경에 지나지 않았을지도 모른다. 실제로 프로그램에서 백수저 요리사들은 본명으로 불리지만, 흑수저 요리사들은 닉네임으로 불린다. 하지만 프로그램이 진행될수록 오랜 시간 묵묵히 자신의 자리에서 흘려온 땀과 고민의 양만큼 전경이 되게 하는 것이 제작진의 의도가 아니었을까? 프로그램이 화제가 되면서 흑수저 요리사들의 가게들이 백수저 요리사들의 가게들보다 먼저 예약이 마감되었다고 한다.(이미 흑수저 요리사들도 인기 식당을 운영하고 있었다는 것이 함정이기는 하다.)

독자분들은 전경의 삶을 살고 있는가, 배경의 삶을 살고 있는가. 고된 세상은 나를 배경으로 밀어내는 듯한 기분을 갖게 한다. 삶의 힘듦은 그냥 배경으로의 삶에 만족하며 하루하루를 보내게 하고 있는지도 모른다. 하지만 내 인생의 전경은 나뿐이다. 오늘도 주인공이 된 삶을 시작하는 이들에게 힘찬 응원을 전한다.