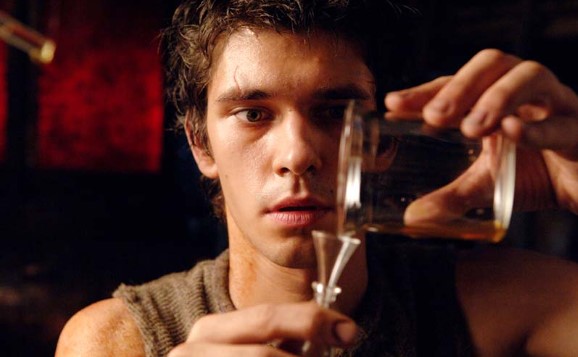

파트리크 쥐스킨트의 《향수》는 고전의 대열에 오른 매혹적 소설이다. 1985년에 출간된 이후 절판 없이 한국에서도 꾸준히 팔리는 중이다. 절대 음감 비슷하게 ‘절대 후각’을 가진 주인공 그르누이가 최상의 향수를 만들기 위해 살인을 마다하지 않는다는 내용이다. 그런데 그가 절대 후각을 가질 수 있는 건 자기 몸에서 아무런 냄새가 나지 않아서다. 체취 없는 인간, 가능할까?

우리 몸은 생존을 위해 쉬지 않고 면역 기제를 발동시킨다. 면역은 몸속에서 본래 나인 것(self)과 내가 아닌 것(non-self)을 구분하는 일이다. 외부로부터 침입한, 나 아닌 무언가가 감지되면 면역세포들이 즉각 달려가 해치운다. 그런데 면역세포 중에 T세포는 ‘주조직 적합성 복합체(MHC)’라는 물질의 도움을 받아야 제대로 일한다.

◇치열한 ‘면역 전쟁’의 흔적

어려운 이름인데, ‘주조직 적합성 복합체’는 내 ‘조직에 적합’하지 않은 세포 속의 이물질(항원)을 조각낸 뒤 세포 표면 위로 떠밀어 잘 보이게 해주는 분자 집단(‘콤플렉스’)이다. 이때 세포 표면으로 떠밀려 나온 물질은 ‘MHC-단백질 복합체’의 형태를 띤다. 이런 수상한 물질 더미가 출현하면 우리의 T세포가 금방 알아보고 달려가 먹어 치운다. 그게 면역 과정이다. 그렇게 위기를 이겨내는 순간마다 면역세포와 MHC-단백질 복합체가 엉긴 잔여물이 우리 몸에 쌓일 거란 사실을 쉽게 예상할 수 있다. 우리 몸은 이런 잔여물들을 땀, 침에 섞어 몸 밖으로 내보낸다. 체취는 그러니까 우리 몸에서 수시로 벌어지고 있는 치열한 면역 전쟁의, 아름다운 흔적이다.

소설 ‘향수’는 체취 없는 남자 주인공이 미친 듯, 홀린 듯, 신비한 체취를 가진 여성들을 추적하는 스토리다(스포일러를 피해야 하니 최대한 간략하게!). 작가 파트리크 쥐스킨트는 주인공 그르누이의 면역에 관해 얘기하지 않았고 얘기할 필요도 없었지만, 의학적으로 볼 때 그는 감염병에 무방비로 노출됐을 가능성이 크다. 체취가 없다는 건 그의 몸속에서 면역이 제대로 작동하지 않고 있다는 거니까.

게다가 소설 속에서 그르누이가 태어난 곳은 비린내 진동하는 18세기 파리의 생선 시장이다. 부패에 취약한 게 생선이고, 당시 파리의 위생 상태는 엉망이었다. 그르누이는 태어날 때부터 악취와 오물로 인해 이런저런 병에 걸렸을 가능성이 크다. 작가가 묘사하고 있는 그르누이의 볼품없는 외모와 엇나간 성격은 어쩌면 태생적인 병약 때문일 수 있겠다. 그러나 그러거나 말거나 불쾌한 냄새 가득한 공간에서 무향(無香)의 청정 인간을 탄생시키는 작가의 파격 상상력은 어디에서 오는지 모르겠다.

우리 몸은 생존을 위해 쉬지 않고 면역 기제를 발동시킨다. 면역은 몸속에서 본래 나인 것(self)과 내가 아닌 것(non-self)을 구분하는 일이다. 외부로부터 침입한, 나 아닌 무언가가 감지되면 면역세포들이 즉각 달려가 해치운다. 그런데 면역세포 중에 T세포는 ‘주조직 적합성 복합체(MHC)’라는 물질의 도움을 받아야 제대로 일한다.

◇치열한 ‘면역 전쟁’의 흔적

어려운 이름인데, ‘주조직 적합성 복합체’는 내 ‘조직에 적합’하지 않은 세포 속의 이물질(항원)을 조각낸 뒤 세포 표면 위로 떠밀어 잘 보이게 해주는 분자 집단(‘콤플렉스’)이다. 이때 세포 표면으로 떠밀려 나온 물질은 ‘MHC-단백질 복합체’의 형태를 띤다. 이런 수상한 물질 더미가 출현하면 우리의 T세포가 금방 알아보고 달려가 먹어 치운다. 그게 면역 과정이다. 그렇게 위기를 이겨내는 순간마다 면역세포와 MHC-단백질 복합체가 엉긴 잔여물이 우리 몸에 쌓일 거란 사실을 쉽게 예상할 수 있다. 우리 몸은 이런 잔여물들을 땀, 침에 섞어 몸 밖으로 내보낸다. 체취는 그러니까 우리 몸에서 수시로 벌어지고 있는 치열한 면역 전쟁의, 아름다운 흔적이다.

소설 ‘향수’는 체취 없는 남자 주인공이 미친 듯, 홀린 듯, 신비한 체취를 가진 여성들을 추적하는 스토리다(스포일러를 피해야 하니 최대한 간략하게!). 작가 파트리크 쥐스킨트는 주인공 그르누이의 면역에 관해 얘기하지 않았고 얘기할 필요도 없었지만, 의학적으로 볼 때 그는 감염병에 무방비로 노출됐을 가능성이 크다. 체취가 없다는 건 그의 몸속에서 면역이 제대로 작동하지 않고 있다는 거니까.

게다가 소설 속에서 그르누이가 태어난 곳은 비린내 진동하는 18세기 파리의 생선 시장이다. 부패에 취약한 게 생선이고, 당시 파리의 위생 상태는 엉망이었다. 그르누이는 태어날 때부터 악취와 오물로 인해 이런저런 병에 걸렸을 가능성이 크다. 작가가 묘사하고 있는 그르누이의 볼품없는 외모와 엇나간 성격은 어쩌면 태생적인 병약 때문일 수 있겠다. 그러나 그러거나 말거나 불쾌한 냄새 가득한 공간에서 무향(無香)의 청정 인간을 탄생시키는 작가의 파격 상상력은 어디에서 오는지 모르겠다.