당장 생사를 결정할 수도 있는 심장판막 수술은 신중해야 한다. 그러나 어떤 판막이 더 안전한지 근거가 마땅찮았던 상황에서 국내 연구진이 최적의 인공판막을 선택하는 가이드를 마련했다.

서울아산병원 심장혈관흉부외과 김준범 교수, 심장내과 김대희 교수팀은 심장판막 치환술을 받은 2만 4000여 명의 나이와 판막 유형에 따른 생존율을 비교 분석한 결과, 대동맥판막 치환술의 경우 65세 미만, 승모판막 치환술의 경우 70세 미만일 경우 조직판막보다 기계판막을 사용하는 것이 더 안전하다는 연구 결과를 최근 발표했다. 이번 연구는 국내 환자 대상 첫 연구 결과다.

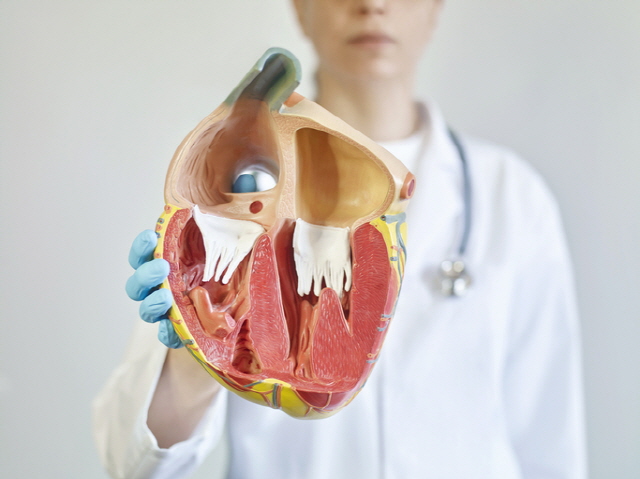

심장판막은 심장 내에서 혈액이 역류하지 않고 한쪽으로 흐르게 하는 역할을 하는데, 노화나 염증, 선천적 기형 등으로 인해 판막이 제대로 기능을 하지 못하면 심한 경우 폐부종이나 심정지까지 발생할 위험이 있다. 손상된 판막은 인공판막으로 대체하는 판막 치환술을 해야 한다.

이때 고령일수록 금속으로 만든 기계판막보다 생체 조직으로 만든 조직판막이 더 효과적이라고 알려졌었지만, 연령에 따라 어떤 인공판막을 선택하는 것이 가장 효과적인지에 관한 국내 가이드라인이 없었다. 인공판막은 기계판막이나 조직판막 중 환자의 나이나 성별 및 상태에 따라 선택하는데, 기계판막은 한 번 시술하면 반영구적이지만 혈전 위험이 있어 항응고제 복용이 필요하다. 조직판막은 항응고제를 복용하지 않아도 되지만, 15~20년 정도의 조직판막 수명 때문에 재수술이 필요할 수 있다.

두 판막 모두 장단점이 확실해 대개 젊은 연령대의 환자는 기계판막을, 고령의 경우에는 조직판막을 사용해왔다. 하지만 이를 구분하는 나이 기준점에 대한 연구는 대부분 해외 데이터라 국내 환자를 대상으로 한 연구가 필요한 실정이었다.

이에 연구팀은 대동맥판막 치환술을 받은 환자를 연령대별로 판막 종류에 따른 사망 위험을 분석해 조직판막 환자가 기계판막 환자에 비해 40~54세에서는 사망 위험이 2.18배, 55~64세에서는 1.29배 높음을 확인했다. 반면, 65세 이후부터는 조직판막 환자가 기계판막 환자에 비해 사망 위험이 약 1.23배 감소한 것으로 나타났다.

승모판막 치환술의 경우, 조직판막 환자가 기계판막 환자보다 55~69세에서 사망 위험이 1.22배 높았다. 대동맥판막과 승모판막 모두 치환한 환자의 경우 조직판막 환자가 기계판막 환자보다 55~64세에서는 사망 위험이 2.02배 높았다.

김준범 교수는 “심장판막 치환술에서 어떤 인공판막을 사용할지 결정하는 건 매우 중요하면서도 까다로웠지만, 국내를 비롯한 아시아 환자를 대상으로 진행된 연구가 없었다”고 말했다. 이어 김 교수는 “인공판막 선택의 국내 연령 기준이 서구의 기준보다 약 5~10세 높은 만큼, 국내 기준을 적용함으로써 심장판막 질환자들을 더욱 안전하게 치료할 수 있을 것으로 판단된다”고 말했다.

김대희 교수는 “이번 연구는 국민건강보험 빅데이터를 활용하여 발표된 첫 심장판막 관련 연구다"며, "이외 진행 중인 여러 건의 연구를 통해 향후 우리나라 환자의 인공판막 선택 기준에 대한 보다 정밀한 근거를 제시할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

서울아산병원 심장혈관흉부외과 김준범 교수, 심장내과 김대희 교수팀은 심장판막 치환술을 받은 2만 4000여 명의 나이와 판막 유형에 따른 생존율을 비교 분석한 결과, 대동맥판막 치환술의 경우 65세 미만, 승모판막 치환술의 경우 70세 미만일 경우 조직판막보다 기계판막을 사용하는 것이 더 안전하다는 연구 결과를 최근 발표했다. 이번 연구는 국내 환자 대상 첫 연구 결과다.

심장판막은 심장 내에서 혈액이 역류하지 않고 한쪽으로 흐르게 하는 역할을 하는데, 노화나 염증, 선천적 기형 등으로 인해 판막이 제대로 기능을 하지 못하면 심한 경우 폐부종이나 심정지까지 발생할 위험이 있다. 손상된 판막은 인공판막으로 대체하는 판막 치환술을 해야 한다.

이때 고령일수록 금속으로 만든 기계판막보다 생체 조직으로 만든 조직판막이 더 효과적이라고 알려졌었지만, 연령에 따라 어떤 인공판막을 선택하는 것이 가장 효과적인지에 관한 국내 가이드라인이 없었다. 인공판막은 기계판막이나 조직판막 중 환자의 나이나 성별 및 상태에 따라 선택하는데, 기계판막은 한 번 시술하면 반영구적이지만 혈전 위험이 있어 항응고제 복용이 필요하다. 조직판막은 항응고제를 복용하지 않아도 되지만, 15~20년 정도의 조직판막 수명 때문에 재수술이 필요할 수 있다.

두 판막 모두 장단점이 확실해 대개 젊은 연령대의 환자는 기계판막을, 고령의 경우에는 조직판막을 사용해왔다. 하지만 이를 구분하는 나이 기준점에 대한 연구는 대부분 해외 데이터라 국내 환자를 대상으로 한 연구가 필요한 실정이었다.

이에 연구팀은 대동맥판막 치환술을 받은 환자를 연령대별로 판막 종류에 따른 사망 위험을 분석해 조직판막 환자가 기계판막 환자에 비해 40~54세에서는 사망 위험이 2.18배, 55~64세에서는 1.29배 높음을 확인했다. 반면, 65세 이후부터는 조직판막 환자가 기계판막 환자에 비해 사망 위험이 약 1.23배 감소한 것으로 나타났다.

승모판막 치환술의 경우, 조직판막 환자가 기계판막 환자보다 55~69세에서 사망 위험이 1.22배 높았다. 대동맥판막과 승모판막 모두 치환한 환자의 경우 조직판막 환자가 기계판막 환자보다 55~64세에서는 사망 위험이 2.02배 높았다.

김준범 교수는 “심장판막 치환술에서 어떤 인공판막을 사용할지 결정하는 건 매우 중요하면서도 까다로웠지만, 국내를 비롯한 아시아 환자를 대상으로 진행된 연구가 없었다”고 말했다. 이어 김 교수는 “인공판막 선택의 국내 연령 기준이 서구의 기준보다 약 5~10세 높은 만큼, 국내 기준을 적용함으로써 심장판막 질환자들을 더욱 안전하게 치료할 수 있을 것으로 판단된다”고 말했다.

김대희 교수는 “이번 연구는 국민건강보험 빅데이터를 활용하여 발표된 첫 심장판막 관련 연구다"며, "이외 진행 중인 여러 건의 연구를 통해 향후 우리나라 환자의 인공판막 선택 기준에 대한 보다 정밀한 근거를 제시할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

한편, 이번 연구 결과는 미국 의학협회 저널인 자마 네트워크 오픈(JAMA Network Open)에 최근 게재됐다.