병원균 침투하면 어떻게 되나

점막·상처 통해 들어온 균… 수 늘면 면역세포에 포착

균 몰아내는 과정 체온 올라… 면역력 우세해지면서 '소강'

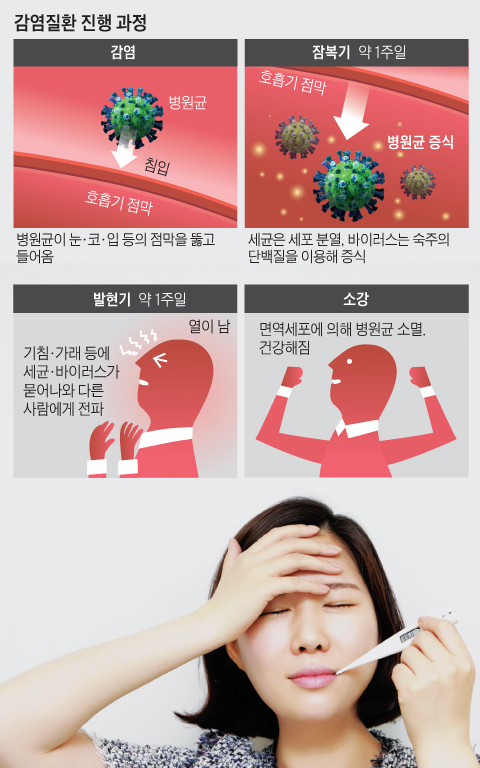

감염질환은 대개 감염→잠복기→발현기→소강의 과정을 거친다. 병원균(바이러스·세균)이 침입하는 순간을 감염이라 부르며, 감염 후 발열, 기침 등의 증상이 나타나면 감염질환이라고 한다.

▷감염=병원균이 인체 방어벽인 피부를 뚫고 들어오는 것이다. 주로 피부의 상처나 코·입 등 호흡기 점막과 안구 점막을 통해 들어온다. 두꺼운 피부와 달리, 상처 난 피부와 점막은 혈관에 가까이 있어 병원균 침입에 취약하다. 병원균이 혈관으로 들어가면 혈액을 타고 전신으로 퍼진다. 아무런 증상 없이 병원균이 사라질 수도 있고, 잠복기를 거쳐 증상 발현으로 진행될 수도 있다. 이를 결정하는 것은 '침입 병원균의 수'와 '면역력'이다. 우리 몸에 있는 각종 면역세포는 병원균을 이물질로 인식해 잡아먹는데, 병원균이 많이 들어올수록 면역세포는 이를 감당하지 못한다.

포항성모병원 감염내과 김미정 과장은 "병원균이 많이 들어올수록 증상이 빨리, 심하게 나타난다"며 "반대로 병원균 수가 적으면 사람이 원래 가지고 있는 면역세포가 병원균을 잡아먹어 질환으로 발전을 안한다"고 말했다. 사람마다 면역력이 다르기 때문에 버틸 수 있는 병원균 수를 명확히 정의할 순 없다. 강력한 병원균은 수가 적어도 쉽게 병을 일으킨다. 천연두·결핵·사스(SARS) 등이 이에 해당한다.

▷잠복기=병원균은 살아남기 위해 스스로 수를 늘린다. 세균은 세포 분열을 통해, 바이러스는 감염된 사람의 세포 속 효소·단백질 등을 이용해 증식한다. 면역세포가 활발하게 활동하는 곳이 아닌, 혈액순환이 잘 되지 않는 곳에서 증식하는 경향이 있다. 증상이 없어 괜찮다고 생각하기도 하지만, 타인에게 옮길 위험이 있어 주의해야 한다. 을지대병원 예방의학교실 김수영 교수는 "질환에 따라 조금씩 다르지만 잠복기라 해도 감염된 상태기 때문에, 전파력이 아예 없는 것은 아니다"고 말했다.

▷발현기=병원균의 수가 일정 수치를 넘어서면 몸이 이를 감지하고, 본격적으로 증상이 나타나는 발현기로 넘어간다. 발현기에서는 37.5도 이상의 고열(高熱)이 나타난다. 우리 몸은 외부에서 침입한 병원균과 싸우기 위해 '사이토카인' 등의 면역물질을 만들어내는데, 이 과정에서 체온을 높아진다. 발현기에는 병원균의 수가 많아져 질환을 타인에게 옮길 가능성도 크다. 기침·가래는 물론 배설물을 통해서도 몸 밖으로 병원균이 배출된다.

▷소강=면역력과 병원균의 싸움에서 면역력이 우세해지면 소강(小康) 상태가 된다. 소강 상태에서는 병원균 수가 줄고 증상도 점점 줄어들다가 없어진다. 발현기에 적절한 치료(항생제, 항바이러스제, 대증치료 등)를 받으면 병원균이 증식하는 수가 줄어들면서 소강 상태로 가기 수월해진다.

◇면역력 낮은 만성질환자는 위험

면역세포가 병원균을 모두 잡아먹으면 '완치' 상태가 된다. 그러나 병이 완치되지 않고, 사망하기도 한다. 김미정 과장은 "고혈압이나 당뇨병 등 만성질환을 가지고 있는 사람과, 45세 이상은 감염질환에 걸렸을 때 사망할 위험이 높아진다"고 말했다. 나이가 들면서 45세를 기준으로 면역체계도 노화되는데, 면역세포 수가 줄어들고 병원균이 들어왔을 때 면역세포를 추가로 만들어내는 능력도 떨어지면서 면역력이 떨어진다. 고혈압이나 당뇨병 등 만성질환이 있으면 대부분 혈관상태가 좋지 않은데, 이때 면역세포나 영양을 운반하는 단백질이 활발하게 전달되지 않고, 항생제나 항바이러스제 등의 치료제도 몸에 잘 퍼지지 않는다. 메르스(MERS)의 경우 건강한 성인의 치사율은 10%, 만성질환자의 치사율은 40% 대다.

사망이나 완치에 들어가지 않는 특이한 경우도 있다. B형간염 바이러스(HIV)의 경우, 세포의 핵까지 파고 들어가 약으로 완벽한 제거가 불가능하다.