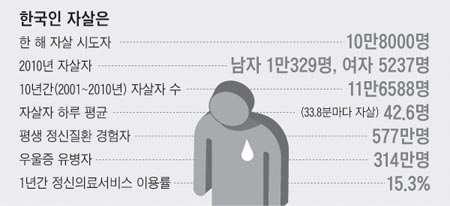

우리나라는 경제협력개발기구(OECD) 자살률 1위 국가이다. 우울증이나 조울증 같은 정신과적 질환도 자살의 큰 원인이지만 정신질환에 걸린 적이 있는 사람 중 15.3%(2011년 복지부 통계)만 상담이나 치료를 받는다. 환자들이 정신질환 치료 기록이 남는 걸 꺼려 진료를 외면해왔기 때문이다.

이를 해결하기 위해 보건복지부는 작년 4월부터 가벼운 정신질환을 앓는 사람이 간단한 정신과 외래 상담만 받는 경우 '정신질환(F코드)'이 아니라 '일반 상담(Z코드)'으로 건강보험료를 청구할 수 있게 했다. F코드는 우울증·불면증·ADHD·조현병(정신분열증) 같은 정신질환을 일컫는 상병 코드이며, Z코드는 현재 질환은 없지만 상담이나 건강관리 등 보건 서비스를 받을 때 쓰는 코드다.

F코드가 있으면 보험 가입이 거부되는 경우가 많고, 취직·승진 등에서도 불이익을 받을까봐 많은 사람이 정신과 치료를 꺼린다. 정신질환 치료에 대한 부정적 시선 때문에 혼자 끙끙 앓다가 증세가 깊어지는 환자가 많을 수밖에 없는 구조다. 바뀐 제도대로 F코드 대신 Z코드로 건보료를 청구하면 정신질환명이 기록에 남지 않는다. 그런데 이 제도가 별 효과를 거두지 못하고 있다.

가벼운 정신질환자라 해도 약물 처방을 받을 수 없는 Z코드 진료를 받아봐야 효과 있는 치료를 기대하기 어렵다. 경증 우울증도 3~6개월 이상 약물 처방을 해야 한다. 불면증·불안증·ADHD·적응장애 등도 약물치료를 해야하는 경우가 대부분이다. 증상이 가벼운 사람들은 F코드 진료를 받아야 하는데, 중증이라서 F코드로 분류됐다는 오해를 사는 부작용까지 생겨났다. 제도가 바뀐 이후 지난 1년간 수도권 한 대학 병원의 Z코드 진료 환자 수는 5명에 불과했다.

가벼운 정신질환은 당뇨병, 고혈압처럼 누구나 앓을 수 있고 간단한 투약으로 쉽게 치료 된다. 심리 검사나 일정 기간 약물치료도 Z코드로 가능해야 하는 이유다. 이에 대해 복지부 이중규 정신건강정책과장은 "보다 실효성 있는 정책적 대안을 고민해보겠다"고 말했다.