한・미 공동연구팀이 뇌 정보 흐름 분석으로 마취제들의 공통 메커니즘 규명에 성공했다. 전신마취 시 뇌 정보의 흐름이 억제되면서 사람의 의식이 사라지는 신체 현상을 일관되게 확인함으로써, 마취에 의한 의식의 소실과 회복은 결국 뇌의 정보 흐름에 의해 일어난다는 마취의 공통된 작용 메커니즘을 밝힐 수 있었다.

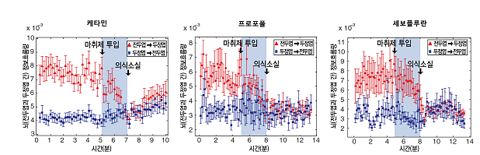

서울아산병원 마취통증의학과 노규정・구승우・최병문・백승혜 교수팀과 美 미시건 의대 이운철・조지 마샤 박사 공동연구팀은 케타민, 프로로폴, 세보플루란 등으로 전신마취한 수술 중 환자 48명의 뇌 정보 흐름의 방향과 양을 분석했다. 그 결과 전두엽에서 두정엽 방향으로의 정보 흐름이 억제되는 순간 사람의 의식도 사라진다는 공통된 변화가 확인됐다.

이번 연구를 통해 분자구조나 신경생리학적 특성이 현저히 다른 수면제나 마취제일지라도 전두엽에서 두정엽 방향으로의 정보 흐름을 억제함으로써 사람의 의식을 없앤다는 현상을 확인할 수 있었고, 이와 같은 메커니즘은 특정 약물에만 발생하는 것이 아니라 일반적인 수면제, 마취제에 의한 의식 소실의 공통된 작용 기전임을 입증할 수 있었다. 또한 마취에 의해 사람의 의식이 소실되고 회복되는 순간을 포착할 수 있는 것은 물론, 의식이 소실되고 회복되는 사이의 중간 과정, ‘무의식의 깊이’도 뇌 정보 흐름으로 파악할 수 있게 되어 수술 중 돌연 각성을 미연에 방지할 수 있는 길도 열게 됐다.

이는 전신마취로 전두엽에서 두정엽 방향으로의 정보 흐름이 억제되면 의식을 잃게 되는 것을 말한다. 하지만 두정엽에서 전두엽 방향으로의 정보 흐름은 수면제 혹은 마취제의 투여와 무관하게 일정하게 유지되는 것으로 보아, 뇌는 수면 혹은 마취중이라도 외부로부터의 시각, 후각, 청각 등 감각에 관한 정보 처리를 지속적으로 하고 있음을 알 수 있었다.

이러한 원리를 응용한다면, 의식 유무를 포함해 수술 중 환자의 마취상태를 보다 과학적으로 측정할 수 있게 돼 수면 혹은 마취제의 효과를 표준화 할 수 있고, 나아가 마취제의 용량 조절에 큰 도움이 될 것으로 보인다. 또한 전신마취 중의 환자에서 의식이 갑자기 돌아오는 ‘수술 중 각성’과 같은 마취 사고를 예방할 수 있는 지표 개발에 활용될 수 있을 전망이다.

서울아산병원 노규정 교수는 “이번 연구에 사용된 케타민은 대표적 수면마취제인 프로포폴과 그 특성을 달리한다. 케타민을 투여하면 환자의 의식은 저하되나 바이스펙트럼지수(bispectral index, BIS)라는 상용 뇌파 측정 값은 일반적 마취제와는 다르게 오히려 증가하므로, BIS 측정으로 모든 수면제나 마취제에 의한 의식 수준을 감시하기에는 한계가 있었던 것이 사실이었다”며 “그러나 이번 연구결과를 통해 특성이 전혀 다른 마취제일지라도 전두엽에서 두정엽 방향으로의 뇌 정보 흐름을 억제함으로써 무의식으로의 전환을 유도한다는 사실을 확인할 수 있었다”고 말했다.

아울러 노 교수는 “지금까지는 환자의 무의식 수준이 수술을 할 수 있을 정도의 여부만을 불완전하게 예측할 수 있었지만, 이번 계기를 통하여 마취의 깊이뿐 아니라 의식 소실 유무까지 정확하게 예측할 수 있는 길이 열렸다”며 “수술 중 전신마취상태에서 의식이 갑자기 돌아오는 시점을 미리 예측해 무엇보다도 수술 중 환자의 안전을 지킬 수 있을 것”이라고 말했다.

한편 이번 연구는 미국마취과학회 공식학술지인 ‘마취학(Anesthesiology)’ 6월호의 이달의 논문으로 선정됐으며, 저널 표지에 게재됐다.